You are currently browsing the monthly archive for abril 2009.

La primera vez que vi las esculturas de Cristina Iglesias fue por casualidad, hace mucho tiempo, en 1998, en el Palacio de Velázquez del Retiro. Fue una sorpresa, se trataba sin duda de un mundo diferente, nada que ver con la escultura tradicional, tanto figurativa como abstracta. Sus obras eran construcciones, muros, techos; arquitectura creada mediante formas escultóricas que parecían tomadas de la naturaleza. Recuerdo sobre todo las paredes formadas por infinidad de formas vegetales, espacios que podían ser visitados, habitaciones misteriosas, bosques… Para, como ella misma dice, “crear nuevas formas”, utiliza materiales muy distintos, como el hormigón, el hierro, la resina, el cristal, polvo de piedra…

(imágenes del folleto de la exposición

Palacio de Velázquez-Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía,

5 febrero a 20 de abril de 1998)

Luego supe que era su primera exposición individual en un museo español -procedente del Museo Guggenheim de Nueva York- y que no volvería a exponer en Madrid hasta muchos años después.

Pero para entonces ya era una escultora importante, reconocida internacionalmente, que había expuesto en museos y ciudades de buena parte del mundo. Al año siguiente recibiría el Premio Nacional de Artes Plásticas 99 junto al artista Pablo Palazuelo.

El gran pintor y escultor madrileño tenía 83 años, y ella 43. El siglo XX llegaba a su fin, y el jurado quiso premiar una “trayectoria reconocible” y un “valor renovador”. El pasado, el presente y el futuro del arte español.

Unos años después, el arquitecto Rafael Moneo, autor de la Ampliación del Museo del Prado, le encargó la creación de la puerta de entrada a su famoso Cubo, que acoge el antiguo Claustro de los Jerónimos.

Cristina Iglesias ideó una puerta-escultura maravillosa, en su más puro y personal estilo. Construida en bronce, consta de seis elementos, fijos los dos de los extremos, cuatro móviles, pesa 22 toneladas y mide 6 metros de altura. Como tantas obras suyas, recuerda elementos vegetales, raíces intrincadas que asombran desde su instalación en febrero de 2007.

Pudo ser contemplada abierta, recién inaugurada la ampliación del Museo en octubre del mismo año. A partir de entonces solo se abrirá en contadas ocasiones, para acontecimientos señalados o para dar paso a personalidades. La casualidad quiso que ese mismo mes, unos días antes, muriera Pablo Palazuelo.

No muy lejos del Prado, en el Paseo de Recoletos, tras la verja del Palacio del Marqués de Salamanca, actualmente propiedad del BBVA, se encuentra, inconfundible, una obra de Cristina Iglesias. En este palacio vivió el marqués, que también fue coleccionista de arte, en su época de gloria, antes de trasladarse a la Quinta de Vista Alegre, donde murió.

Instalada en marzo del mismo año en el jardín, junto a las antiguas fuentes y otras esculturas, se encuentra la obra “Sin título” (Celosía X), realizada en gres.

por Mercedes Gómez

—————–

Cristina Iglesias, nacida en San Sebastián, se casó con el también escultor Juan Muñoz, madrileño, que obtuvo el Premio Nacional de Artes Plásticas en 2000, un año después que ella.

Juan Muñoz murió inesperada y prematuramente en 2001.

Durante los últimos días la escultora ha asistido al montaje de la gran exposición dedicada al que fue su marido, en el Museo Reina Sofía, que podremos disfrutar hasta el próximo 31 de agosto.

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

Juan Muñoz. Retrospectiva

21 de abril – 31 de agosto de 2009

Preconsolidación y Desmontaje.-

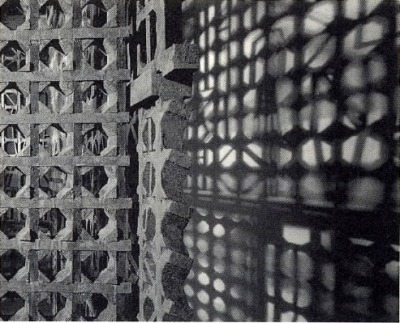

En el año 2000 el Claustro, sin cubierta alguna que lo protegiera, se encontraba expuesto a la acción del agua en combinación con las bruscas variaciones de temperatura, a la contaminación y a las sales procedentes del terreno natural ya que hacía decenas de años que había perdido el pavimento, por lo que estaba afectado por depósitos de suciedad muy adheridos, grietas, fisuras, fracturas, descohesión de los componentes del granito, desplazamiento de sillares debido a la disgregación y pérdida de morteros originales de cal, así como a la formación de colonias de plantas y a la aparición de eflorescencias salinas.

Las costras son acreciones de yeso adheridas a la superficie del granito cuya causa primera es la contaminación atmosférica que produce reacciones de descomposición en los componentes de la roca. El color negro se debe a las partículas procedentes de la combustión del carbón y derivados del petróleo en calefacciones y vehículos. En el Claustro estaban muy extendidas y eran de diferentes espesores, encontrándose en ocasiones el granito fuertemente disgregado bajo ellas.

Depósitos de suciedad en un escudo

Reparación de fisura con mortero de cemento, diferente a los originales de cal. La utilización de mortero de cemento provocaba la aparición de eflorescencias.

En la cornisa superior eran frecuentes las colonias de plantas y musgos y en ella se encontraban depositados materiales diversos transportados por el viento.

Entre los estudios previos al Desmontaje que se realizaron en el Claustro el “Informe sobre la estabilidad y posible consolidación de las arquerías del claustro de San Jerónimo el Real” (D. Santiago Huerta Fernández, arquitecto, profesor de Estructuras de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, noviembre de 2000), indicaba: “La situación del piso superior de las arquerías norte y este puede considerarse crítica. Aunque es evidente que llevan en esta situación varios decenios, la posibilidad de un fallo local en algunas de las columnas, que podría desencadenar un hundimiento parcial del piso superior, es imposible predecir y puede ocurrir ahora o dentro de 10 años”.

Durante los meses de octubre y noviembre de 2000 se llevaron a cabo los trabajos de Preconsolidación (1) de los elementos pétreos del Claustro. El objetivo era el tratamiento de aquellos elementos que por su estado de conservación precisaban de una intervención como preparación para la restauración posterior y para que durante el Desmontaje no se produjeran daños. Tratándose de una intervención preliminar se seleccionaron las zonas a tratar en función de su estado de degradación y del riesgo que entrañaba su manipulación, así como aquellos elementos considerados singulares y que por su valor histórico-artístico debían preservarse especialmente. La fase de Preconsolidación se centró sobre todo en las basas y capiteles de las columnas, dovelas y claves de los arcos y escudos.

La desalación se realizó mediante la aplicación de pulpa de pasta de papel, proceso habitual en la restauración de monumentos. El 27 de septiembre de 2000 El País publicó “HORAS FINALES DEL CLAUSTRO DE LOS JERÓNIMOS: Un equipo técnico recubre con pasta de papel sus piedras más erosionadas antes de iniciarse el desmontaje”.

En la mayor parte de los casos la limpieza y eliminación de costras negras se realizó con microabrasímetro, y con la utilización como abrasivo de microesferas de vidrio con diámetro entre 100 y 250 milimicras.

Durante la Preconsolidación, y como paso previo a cualquier intervención de desmontaje de un Bien de Interés Cultural, se tomaron las medidas adecuadas que permitieran en el futuro la reconstrucción exacta y fiable del monumento. Se realizaron los trabajos para la obtención de la Restitución Fotogramétrica o Fotogrametría (2) de los cuatro alzados del Claustro, que sirvieron para levantar toda la documentación necesaria no sólo de la Preconsolidación, sino de las fases posteriores.

Coincidiendo con la realización de los trabajos mencionados se produjo en octubre de 2000 la visita al Claustro de todos los miembros del Tribunal Supremo, hecho histórico del que la prensa hizo amplio eco. El día 18 del mismo mes El País publicó “El Supremo rechaza paralizar las obras del Claustro de los Jerónimos … …al estimar que su fin es la conservación de los elementos estructurales … … visiblemente afectados por un proceso de degradación progresiva…»

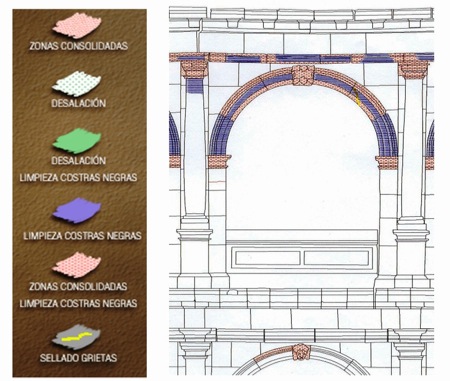

Plano de la Restitución Fotogramétrica del alzado este del Claustro y vista del alzado en el año 2000.

Fragmento de plano que muestra los daños en la zona de un arco antes de la Preconsolidación

Fragmento de plano que muestra la intervención de la Preconsolidación en la misma zona.

El 2 de febrero de 2001 se inició, envuelto en una gran repercusión mediática, el Desmontaje del Claustro, que se prolongó durante tres meses. Ante el considerable riesgo de derrumbe de las caras del mismo se proyectó y calculó el apeo estructural que se colocó en el interior del mismo. Su misión, a diferencia de la que hubiera tenido un andamio más simple, era no sólo servir de plataforma de trabajo con las máximas condiciones de seguridad, sino evitar la posible caída del Claustro. La estructura estaba dotada en toda su altura y en todos los lados del claustro de plataformas, accesos, barandillas y elementos de seguridad en número suficiente para permitir el desarrollo de los trabajos. Los arcos se apearon con cimbras metálicas dotadas de terminaciones regulables para acoger tablones de madera sobre los que se apoyaban las dovelas. El diseño permitió que se pudieran adaptar a cada uno de los arcos ya que en origen las dimensiones de los mismos no eran exactamente iguales.

En este grupo de planos se plasmó el riesgo de daño que podrían tener los sillares en función de su estado de conservación tipo de labra y situación en el Claustro durante el Desmontaje para poder prever las medidas preventivas. En general el mayor riesgo o “riesgo 5” se estableció para las claves, escudos y capiteles de las pilastras de la arcada superior, y con “riesgo 4” las cornisas intermedia y superior.

Apeo estructural en la esquina SO. El edificio de Sindicatos del Paseo del Prado a la derecha.

Apeo estructural en la esquina NO

Cimbra regulable para sostener las dovelas del arco durante el Desmontaje.

Fue tarea esencial el siglado de todo elemento constructivo de forma clara y definitoria representando tres parámetros: la orientación (N, S, E, O), el nº de hilada en la que se encontraba (de 1 a 29 de abajo hacia arriba) y la posición correlativa respecto a la anterior y posterior empezando a contar por la primera de izquierda a derecha. El proceso se realizó colocando plantillas de estarcir metálicas sobre la cara superior oculta de cada elemento y se utilizó pintura acrílica sobre la superficie limpia y preparada con un barniz reversible para facilitar su posterior retirada. La numeración de los sillares se realizó también sobre los planos fotogramétricos. Desde entonces cada uno de los dos mil ochocientos veinte sillares fueron perfectamente identificables así como el lugar que ocupaban en el Claustro.

Proceso de siglado en la hilada 19 de la esquina SO

Fotografía y dibujo de la hilada 11 de la esquina SO. Detalles constructivos como el atado mediante grapas entre determinados elementos del Claustro quedaron recogidos para realizarse de la misma manera durante el Montaje.

El Desmontaje se realizó por cuadrillas de canteros especialistas hilada por hilada, mientras se levantaban numerosos dibujos para conocer y reflejar cualquiera singularidad de la construcción que luego tuviera que tenerse en cuenta y para poderse acometer, con la máxima fidelidad histórica, el Montaje.

De abajo hacia arriba dibujos de las hiladas 26, 27, 28 y 29 del alzado norte del Claustro. Reflejan singularidades como la irregularidad de los sillares, de diferentes dimensiones y siempre más anchos en la parte central de la hiladas, la ausencia de labra en la cara interior ya que en origen esta cara no quedaba vista al estar rodeada por las galerías claustrales o la existencia de una grapa en la hilada 27 para la sujeción del escudo. En la fotografía inferior se muestran las hiladas.

Detalle central del dibujo de la hilada 26 norte en el que queda reflejada la parte inferior del escudo.

Muchos de los sillares fueron levantados únicamente sujetos con las eslingas o correas. En aquellos cuya geometría, labra y estado de conservación lo permitió se introdujeron en las caras no vistas tacos mecánicos a los que se roscaron argollas por las que se introdujeron las eslingas.

Izado de un peto sujeto únicamente con eslingas

Levantado de un sillar con eslingas introducidas en argollas

Proceso de desmontaje de un arco.

Escudo ya desmontado

Durante el transporte los sillares fueron convenientemente protegidos con gomaespuma en las zonas de agarre para evitar daños en la superficie y embalados cuidadosamente en palets de madera se trasladaron a la nave habilitada a tal efecto propiedad del Ministerio de Educación Cultura y Deporte en Meco, dónde al descargarse se realizaba una foto digital de entrada de cada uno de ellos, y se procedió al acopio cuidadoso en el lugar asignado previamente, a la espera de la Restauración.

Preparación para el transporte. Los sillares se depositaban en los camiones en grupos nunca mayores de tres filas separados por palets de madera.

Los sillares acopiados en Meco y ordenados según la zona de procedencia.

Las cimentaciones que habían quedado vistas tras el Desmontaje iban a deparar una considerable sorpresa. Entre las piedras de mamposterías aparecieron otras de bella labra, similares a las que se habían encontrado como material de relleno de las esquinas ya desmontadas, muy diferentes a los granitos grises del Claustro. En el artículo de la revista publicada por el Instituto del Patrimonio Histórico Español nº 6 de 2006 “Restauración y estudio geométrico y compositivo del claustro gótico del monasterio de los Jerónimos de Madrid”, de Concha Cirujano Gutiérrez, se exponen los análisis y conclusiones: las piedras proceden de un claustro, y podría tratarse del de la primitiva fundación jerónima: el claustro del monasterio de Santa María del Paso en el Camino del Pardo del que desde hace quinientos años nada sobre su paradero se conocía.

Vista aérea de la excavación arqueológica en la zona del Claustro y construcciones anexas tras el Desmontaje.

El equipo de arqueólogos trabajando en las cimentaciones del lado norte de Claustro.

Restos arqueológicos encontrados a la espera de ser trasladados a Meco.

——-

(1) Preconsolidación. El vocablo “consolidar” en restauración hace referencia a la aplicación de productos para devolver la cohesión interna a los componentes del granito y recuperar parte de la resistencia mecánica pérdida. Es preciso que el producto penetre y se asegure la adhesión entre la zona exterior alterada y la parte interna sana, por lo que lo habitual es que se realice después de la limpieza. Cuando debido al mal estado de la pieza se realiza antes, se habla de “preconsolidar”, palabra que dio nombre a esta fase de las obras.

(2) Fotogrametría. La fotogrametría arquitectónica es una técnica usada para documentar con la mayor precisión posible el patrimonio. Mediante métodos que combinan topografía de precisión y fotografía digital se obtiene los documentos gráficos en tres dimensiones, que son plenamente fiables a la hora de publicar, conservar o trabajar en restauración.

Notas: La obra de Preconsolidación fue realizada por la empresa CABBSA y la de Desmontaje por J.QUIJANO S.A. Los trabajos fueron dirigidos por Concha Cirujano Gutiérrez, restauradora del Instituto del Patrimonio Histórico Español.

——-

Texto y fotografías por: Celia Vinuesa, arquitecto.

La arquitectura madrileña ofrece ejemplos de preciosos patios, aunque con el paso del tiempo algunos de ellos fueron cubiertos, con el fin de darles un uso distinto al que tenían cuando fueron creados.

Uno de los más antiguos es el de la Casa de la Villa, comenzada a construir según proyecto del arquitecto Juan Gómez de Mora en 1629, que ha sido sede del Concejo madrileño desde entonces. Tras muchos avatares, reformas, diferentes arquitectos involucrados, reinados, repúblicas, dictaduras, democracias, alcaldes… la Casa de la Villa ha sido la sede del Ayuntamiento durante siglos… hasta que el actual alcalde ha conseguido trasladarlo.

El Patio de la Casa de la Villa, al cual se accedía directamente desde la calle, fue cerrado, convertido en dos pisos mediante un suelo intermedio, y cubierto a finales del siglo XIX. Transformado en Sala de reuniones, los balcones se convirtieron en puertas.

Al ser destruida una parte de la cubierta durante la guerra civil se instaló el nuevo techo formado por magníficas vidrieras de la Casa Maumejean, que es el que actualmente se puede admirar. Es conocido hoy día como el Patio de Cristales.

Antiguo patio del Concejo, hoy Patio de Cristales (en: E.Varela “Casa de la Villa de Madrid”, Ayuntamiento de Madrid 1951)

La sede del Ayuntamiento madrileño, desde finales de 2007, aunque aún falta por trasladar algunas dependencias, es el antiguo Palacio de Comunicaciones, construido por Antonio Palacios y Joaquín Otamendi en los comienzos del siglo XX.

Una vez se haya producido el traslado completo del Ayuntamiento al ahora llamado Palacio de Cibeles está previsto convertir la Casa de la Villa en Museo y devolverle parte de su trazado original, muy modificado durante las sucesivas reformas. Una de las ideas es devolver al Patio su forma primitiva, suprimiendo el forjado que elevó el suelo sobre su altura inicial, a nivel de calle. Aunque el techo vidriado se mantendrá, por su valor histórico y artístico.

Recuerdo varios casos de antiguos patios que han sido cubiertos que quizá podamos ver en otro momento, pero el último y más llamativo ejemplo corresponde precisamente al que me estoy refiriendo, el antiguo Palacio de Correos, uno de los edificios más bellos y espectaculares de Madrid, y quizá situado en el lugar soñado por muchos, el cruce de la calle de Alcalá y los Paseos de Recoletos y del Prado, junto a la diosa Cibeles. Centro de atención desde el punto de vista arquitectónico, histórico, turístico… ha sido el elegido por el actual alcalde para situar la nueva sede del Ayuntamiento de Madrid.

Dentro del proyecto de remodelación de la nueva sede consistorial, acaba de rematarse la cubierta del antiguo patio. Más que un patio, una calle interior, a la que se accede a través de dos puertas monumentales, desde las calles de Alcalá y Montalbán, acaba de ser cubierto mediante una gigantesca bóveda con estructura de malla formada por aproximadamente cinco mil triángulos de vidrio.

Palacio de Cibeles, abril 2009

por Mercedes Gómez

Se lo comenté ayer a Lucie en su bonito e interesante blog, a veces la realidad imita a la ficción, por muy exagerada que ésta nos parezca.

Por la mañana había estado visitando la exposición dedicada a Maurice de Vlaminck, el pintor fauve –fiera-, en el Caixa Forum. Los fauvistas utilizan los colores puros, en teoría alejados de la realidad, de forma tan intensa y sin concesiones, que sus cuadros pueden resultar un tanto agresivos para algún espectador. Sus trazos son tan enérgicos que ciertamente trasmiten esa rabia que les otorgó el calificativo de fauvistas.

En cualquier caso, forma parte de la historia del arte, y de la historia de la pintura del siglo XX, cuyo comienzo fue de gran influencia en todo lo que vendría después. La exposición es muy importante y digna de ser contemplada.

Me llamaron la atención muchas de las obras expuestas, como una titulada “Paisaje del valle del Sena o Paisaje de Otoño”, pintada en 1905, que muestra el campo teñido de naranja y rojo puro. El otoño de Vlaminck es rojo puro, en lugar de ofrecer “tonos” marrones, rojizos o anaranjados, como la realidad.

Después crucé el Paseo del Prado y me dirigí al Botánico, uno de mis rincones preferidos, donde además del maravilloso jardín actualmente se puede visitar una exposición dedicada al gran científico español José Celestino Mutis, “Mutis al Natural”, que destila amor al personaje y a la actividad que desarrollaba.

A la salida, en uno de los paseos del Botánico, igual que poco antes el cuadro de Vlaminck, me llamó la atención un árbol de grandes hojas verdes, pero con algunas, muy pocas en esta naciente primavera, completamente rojas.

¿Qué aspecto tendrá este árbol en otoño? tengo que ir a verlo sin falta.

Se trata de la Fotinia, que, según cuenta el cartel explicativo “pertenece a la familia de las rosáceas, como las rosas, los cerezos o las manzanas. Sus hojas son fuertes y correosas, muy lustrosas por el haz (parte superior) y de color verde oscuro. Las más viejas se tornan rojas, siendo una de las características más llamativas de esta especie. A partir de marzo, y a lo largo de toda la primavera, se desarrollan las flores, de color blanco y agrupadas en ramilletes…

Su nombre en latín, Photinia, procede del griego Phoetinós, que significa claro, luminoso..”

Como la pintura de Vlaminck.

por Mercedes Gómez

——

CaixaForum Madrid

Maurice de Vlaminck, un instinto fauve. Pinturas de 1900 a 1915

Paseo del Prado, 36

Hasta el 7 de junio 2009. De lunes a domingo, de 10.00 a 20.00 h.

Entrada gratuita

Real Jardín Botánico

Mutis al Natural. Ciencia y Arte en el Nuevo Reino de Granada

Plaza de Murillo 2

Hasta el 24 Mayo 2009. Abril: 10:00h-19.30h, Mayo: 10:00h-20:30h.

Gratuito, previo pago de la entrada al Jardín (2 euros)

Comentarios recientes