You are currently browsing the tag archive for the ‘L.Bellido’ tag.

Como ya vimos, el origen de las ferias, los puestos, tenderetes y tinglados de libros, se remonta a la Edad Media cuando allá por el siglo XV comenzaron a tener lugar las llamadas Ferias de Madrid. Aunque anteriormente ya había actividad comercial en torno a las Puertas de la Vega y de Guadalajara y en plazas como la de la Paja, fue el rey Juan II quien concedió a la Villa el privilegio de poder celebrar dos ferias anuales libres de alcabalas o tributos. Perdido en tiempos de Enrique IV fue restablecido por los Reyes Católicos, quedando limitado a una sola feria anual. En ellas se compraba y vendía un poco de todo, pero con el tiempo se fueron especializando y situándose en diferentes lugares. Estas ferias fueron el antecedente de la Feria de Libros permanente, hoy día en la Cuesta de Moyano.

En los inicios del siglo XX, los puestos de la llamada Feria de Madrid, muy modestos, hechos con tablones de madera y trozos de lona, se situaban en el Paseo del Prado. Se instalaba en otoño y se reducía a «unos cuantos puestos de libros viejos, frutas y juguetes baratos», según se puede leer en la prensa de la época.

En 1924 tuvo lugar la última feria de otoño, en la calle de Claudio Moyano, junto a la verja del Ministerio de Fomento.

En 1925 los libreros consiguieron un lugar permanente donde instalarse, la misma calle de Claudio Moyano, conocida popularmente como Cuesta de Moyano, pero en la acera contraria, junto a la tapia del Botánico.

Nació la denominada Feria de Libros.

El arquitecto municipal Luis Bellido diseñó unas casetas de madera, treinta casetas de planta rectangular adosadas, de unos 15 metros cuadrados cada una, pintadas en color gris.

En 1934 se proyectó una nueva Feria del Libro, con el objetivo de mejorar las instalaciones, trasladarlas al paseo del Prado (ese era el deseo de los libreros) y colocar los libros en «modernísimos puestos que llamarán la atención del transeúnte lector».

El nuevo proyecto fue obra del entonces arquitecto municipal Francisco Javier Ferrero.

A pesar de que el acuerdo ya había sido publicado en el Boletín Oficial, a falta de establecer la fórmula económica para anunciar el concurso y comenzar la obra, nunca llegó a realizarse.

Durante la guerra, aunque lógicamente su actividad fue menor, la feria continuó funcionando.

Con el paso del tiempo las casetas se fueron deteriorando; en 1986 se decidió demolerlas. A las diez y diez de la mañana del 5 de agosto de 1986 los libreros emocionados vieron cómo la máquina retroexcavadora arremetía contra la caseta nº treinta, «cinco minutos más tarde solo quedaba un montón de maderas esparcidas por el suelo».

Se publicó que dos casetas, la siete y la diez, serían conservadas, una se subastaría para ayudar a los libreros y otra pasaría al Museo Municipal. Ignoro si esto llegó a cumplirse.

Provisionalmente, los puestos volvieron al Paseo del Prado.

Tras muchas incidencias, reuniones para decidir el nuevo diseño, etc. se decidió reconstruirlas exactamente iguales a las primitivas. Las portadas serían del mismo material y medidas.

Únicamente se añadieron algunas mejoras, como la luz y el agua.

Una vez más, en 2004 la Feria de Libros volvió al Paseo del Prado debido a las obras de construcción de una nueva subestación eléctrica subterránea bajo la Cuesta tras el incendio de la que se encontraba al otro lado del paseo. A estas alturas, al contrario que en el pasado, los libreros parece ser que estaban deseando volver a su tranquilo tradicional emplazamiento, lo cual no se pudo conseguir hasta 2007.

La Cuesta fue reformada y peatonalizada. Desde entonces, felizmente, después de tantos avatares a lo largo de los años, desde su creación en 1925, la Feria de Libros y sus preciosas casetas, llenas de libros y de vida, continúan en la Cuesta de Moyano, uno de los lugares más emblemáticos y bonitos de Madrid.

Es una delicia recorrerlo, lo cual es posible todos los días del año.

Que sea por mucho tiempo, cuidemos las históricas casetas y compremos muchos libros.

Por: Mercedes Gómez

———–

Bibliografía:

La Época, 22 sept 1900; Nuevo Mundo, 3 oct 1919; La Esfera, 20 oct 1923, 27 jun 1925, 12 mayo1928; Ahora, 2 feb 1934.

Ayuntamiento de Madrid. La Feria de libros de la Cuesta de Moyano. Madrid, 1986.

El País, 6 agosto 1986, 15 abril 2007.

ABC, 6 agosto 1986, 19 marzo 2007.

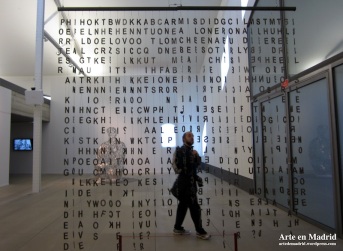

En el Centro Cultural Conde Duque se ha inaugurado la exposición, que podremos visitar hasta el próximo 6 de marzo de 2022, Luis Bellido. Arquitecto municipal de Madrid (1905-1939), dedicada a uno de los arquitectos más importantes del Madrid de la primera mitad del siglo XX.

Luis Bellido y González nació en Logroño en 1869; llegó a Madrid en enero de 1905 donde ejerció como arquitecto municipal, primero como Arquitecto de Propiedades y después como Director de Arquitectura. Su obra abarcó diversas facetas, arquitectura religiosa, residencial, escuelas, mercados… y numerosas obras de restauración. Como responsable municipal igualmente trabajó en tareas de urbanismo.

Bellido, que construyó y reformó muchos edificios en nuestra ciudad, dejó una gran obra en la Villa que esta muestra nos invita a conocer a través de un recorrido completo, con espléndido material (fotografías, planos, y documentos).

La exposición está dividida en cinco partes: el matadero y los mercados municipales; edificios asistenciales y docentes; parques y jardines; intervención en el patrimonio; y ejercicio libre de la profesión.

En este blog hemos hablado de la importancia de su obra en varias ocasiones. Visitamos el edificio de la calle de Almagro n º 2, la Imprenta municipal, el Embarcadero de El Retiro, hemos conocido la planificación de los Mercados bajo su dirección, etc. Aquí podemos recordar los artículos dedicados a Luis Bellido o que mencionan sus trabajos.

Además de animaros a visitar la exposición, os invito a leer la ficha sobre Luis Bellido que tuve el placer de elaborar para la Guía de Artífices de Madrid del Instituto de Estudios Madrileños, la Guía de arquitectos, ingenieros, paisajistas, alarifes y maestros de obras, que si aún no conocéis aprovecho para recomendaros. La valiosa guía, que se va ampliando poco a poco, se puede consultar en la web del IEM.

En dicha ficha –como en todas– se incluye, además de un breve biografía y toda su obra, una completa bibliografía tanto general como específica de cada proyecto llevado a cabo por el arquitecto, a la que habrá que añadir el Catálogo editado con motivo de esta oportuna exposición.

Luis Bellido vivió en Madrid en la calle del Conde Xiquena nº 12, muy cerca de las Salesas, y allí murió, el 15 de diciembre de 1955. Una placa municipal lo recuerda.

Por: Mercedes Gómez

Los terrenos junto a la plaza de Legazpi, entre el paseo de la Chopera y el río, hacia 1900 eran una zona arbolada, parte de la antigua dehesa de la Arganzuela. Los alrededores eran sobre todo huertos y las construcciones eran escasas.

Pocos años después se construyó el nuevo Matadero y Mercado de Ganados. Las obras comenzaron en 1910, según proyecto del arquitecto Luis Bellido. Alrededor la zona se fue urbanizando.

Lógicamente para el nuevo Matadero el suministro de agua era un elemento de gran importancia. En la memoria redactada por Bellido en 1910 figuraban cinco depósitos que finalmente no fueron construidos.

La memoria de 1918 refleja que el arquitecto había calculado que se necesitaban unos 1.200 metros cúbicos diarios por lo cual había proyectado un depósito de reserva, de hormigón armado, de 750 metros con el fin de solventar los posibles problemas que pudieran surgir.

Después de una serie de cambios en los proyectos se construyó un depósito que acumulaba agua durante la noche. Su volumen era de 800 metros cúbicos y su altura suficiente para garantizar la presión necesaria.

El Depósito elevado, construido entre 1916 y 1917, estuvo en uso desde 1924 hasta 1996.

Hoy es un elemento importante del Centro Cultural Matadero, símbolo y recuerdo de aquel tiempo en que fue creado y de una arquitectura industrial, que forma parte del perfil de la plaza de Legazpi.

Sus casi 25 metros de altura están formados por tres partes. Una base de forma octogonal de mampostería de piedra de 2 metros de altura; la estructura de hormigón, de 15 metros, y la cuba, de 5,5 m. con un diámetro interior de 14 m., ambas de hormigón armado.

A la cuba se accede por una escalera de hierro y se cubre con una bóveda rebajada.

En contraste con el estilo neomudéjar del conjunto y otros depósitos construidos en ladrillo (el bello Depósito del Canal de Isabel II, el primero elevado, hoy sala de exposiciones en la calle de Santa Engracia, se había levantado entre 1907 y 1911) se optó por el hormigón y la funcionalidad absoluta.

Los adornos son mínimos. Detalles de piedra artificial en la base de la cuba y cerámica sevillana en el canto del forjado superior.

Originalmente el depósito estaba rodeado por pabellones destinados a los trabajadores del Matadero y parcelas donde las plantas y los arbustos crecían espontáneamente, sobre un terreno fértil, o eran plantados por sus inquilinos.

Tras la rehabilitación del espacio como centro cultural y otros usos, la zona del depósito pasó a cobrar una gran importancia, como lugar de entrada al complejo desde la plaza de Legazpi, vestíbulo de acceso a la calle principal, convertido en una zona terrosa y algo abandonada. Se quiso transformar el emblemático depósito en un lugar, no en un objeto, darle vida.

Entonces se decidió convertir la base en un jardín, recuperando las especies que allí crecían en el pasado. Se creó el Depósito de Especies.

Obra de los arquitectos María Langarita y Víctor Navarro, a quienes conocemos por su rehabilitación de las Serrerías Belgas, fue inaugurado en 2011.

El Jardín combina árboles, arbustos y plantas trepadoras.

Árboles de pequeño porte como el ciruelo de hojas púrpura y la higuera, Prunus pisardi, Ficus carica, …

… Rhus typhina, Parthenocissus tricuspidata, Lonicera caprifolium o madreselva, Aloysia triphylla, hierba luisa, Pergonium crispum, Cinerária, Cornus sanguínea, Garrya elliptica, Fragaria y Vitis vinífera.

Son muchos los alicientes para visitar Matadero Madrid, centro de creación contemporánea: exposiciones, talleres, teatro, cineteca, incluso la cantina… y este pequeño y curioso jardín, que nos da la bienvenida al recinto.

Por : Mercedes Gómez

——–

Bibliografía:

Ayuntamiento de Madrid. El nuevo Matadero y Mercado de Ganados. Memoria explicativa. Madrid 1918.

COAM. Memoria histórica para la rehabilitación del antiguo Matadero municipal de Madrid. Madrid 2005.

Langarita-Navarro. Depósito de las especies. 2011.

Tal como ocurrió con las nuevas Escuelas que se construyeron con el fin de intentar llegar a casi todos los barrios madrileños, con la llegada de la República en 1931 se elaboró un Plan General de Mercados con el objetivo de mejorar el sistema de abastecimiento de alimentos. Los planes abarcaban tanto los mercados centrales como la venta al público que por entonces en gran parte se realizaba en las calles, en puestos al aire libre, con la consiguiente falta de higiene y el escaso control.

Imperó una nueva visión de las características que debía reunir un edificio para albergar este tipo de servicios que había nacido en los años 20 y culminó en los años 30. El Racionalismo y la funcionalidad dominaron los proyectos que por entonces se emprendieron. Bajo la dirección de Luis Bellido, Jefe de los Servicios Municipales de Arquitectura, se planificaron los Mercados Centrales de Frutas y Verduras, de Pescados y de Leche. El Matadero y Mercado de Ganados ya existía, obra del propio Bellido. Y se programó la creación de Mercados de Distrito, de los cuales solo algunos pudieron inaugurarse antes de la guerra.

La visión de la arquitectura oficial cambió radicalmente, la funcionalidad pasó a ser lo más importante frente a la forma o los elementos decorativos, que prácticamente desaparecieron. El objetivo no era construir mercados bonitos o crear grandes obras arquitectónicas sino facilitar la conservación de los alimentos, su almacenamiento y exposición. Lo importante era la luz, la higiene y la facilidad para la actividad en el interior de los mercados.

La construcción de los mercados centrales fue encomendada a Francisco Javier Ferrero Llusiá, uno de los arquitectos madrileños más notables, autor entre otras obras del emblemático Viaducto.

Nació en Madrid en 1891. Hijo de Luis Ferrero Tomás, y hermano de Luis Ferrero Llusiá, hay que destacar la huella de esta familia de arquitectos en nuestra ciudad.

Javier Ferrero comenzó colaborando con su padre. Sus primeros trabajos estaban influidos por la arquitectura regionalista, el monumentalismo de Antonio Palacios y el neobarroco de los años 20. Se conservan espléndidos edificios en la calle de Manuel Cortina 6, Goya 77 y Cedaceros 4. También es suyo el edificio de la Tenencia de Alcaldía de la Latina en la Ribera de Curtidores.

Con la reorganización de los servicios del Ayuntamiento, asumió un papel muy importante como arquitecto municipal. Entre 1932 y 1933 ejecutó el proyecto de Bellido para el Matadero de aves y gallinas. Además, entre otras cosas, como decíamos, le fue encomendada la construcción de los mercados centrales.

En 1931 se inició la del nuevo Mercado de Pescados junto a la Puerta de Toledo. El proyecto del Mercado de Frutas y Verduras, en Legazpi, había sido aprobado en 1930 aunque no se comenzó a construir hasta abril del año siguiente. Ambos fueron inaugurados en abril de 1935.

El Mercado de Frutas y Verduras, entre la plaza de Legazpi, la calle Vado de Santa Catalina, avenida del Manzanares y calle Maestro Arbós, ocupó una parcela triangular junto al río. Fue construido en hormigón, con cerramientos de ladrillo visto, en colaboración con el ingeniero José A. Peña Boeuf.

Las naves se adaptaron al terreno de más de 30.000 metros cuadrados perteneciente a la antigua Dehesa de la Arganzuela, llamado el Pico del Pañuelo, alrededor de un gran patio destinado a los vehículos.

En 2006 fue destinado a albergar la sede de la Concejalía de Urbanismo, entonces en la calle Guatemala, en cuyo proyecto el anterior alcalde de Madrid tenía previsto construir un rascacielos en el interior del antiguo mercado.

El plan nunca se llevó a cabo, surgieron otros que tampoco prosperaron. Durante un tiempo fue almacén municipal y alojó la Oficina de Objetos Perdidos, pero actualmente está sin uso. El paso del tiempo y la crisis económica han permitido que esta construcción, una de las más puras del racionalismo madrileño, se conserve casi íntegra.

El Mercado Central de Pescados, ubicado entre la glorieta Puerta de Toledo, calle Capitán Salazar Martínez, calle de la Arganzuela, la plaza del Campillo del Mundo Nuevo y la Ronda de Toledo, se adapta a un solar trapezoidal de más de 16.000 metros cuadrados con enorme desnivel de terreno. Igualmente el material utilizado fue el hormigón armado.

Las plantas unidas por rampas, la lonja de contratación y los puestos de los asentadores, los almacenes de salazones y escabeches… desaparecieron en los años 80 del siglo XX en que el antiguo mercado, cerrado hacía tiempo, fue rehabilitado y convertido en el Centro Comercial Puerta de Toledo.

Hace tres años la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid cedieron el edificio a la Universidad Carlos III, que hoy ya ocupa una parte del antiguo mercado y pasará a ser de su propiedad totalmente en 2016.

A partir de 1934 Ferrero también levantó el tristemente demolido Mercado de la Plaza de Olavide, otra de nuestras joyas racionalistas.

En 1935 el mismo Ferrero proyectó el Mercado Central de Leche, que no llegó a construirse.

De los tres mercados construidos, como decíamos, el único edificio que subsiste tal como fue proyectado es el de Frutas y Verduras de Legazpi. Si nos decidimos a dar un paseo por los alrededores, caminando desde Legazpi por el Paseo de la Chopera, llegamos a la plaza del General Maroto, donde, frente a la Casa del Reloj del Matadero, se encuentra el Edificio Parque Sur, obra de Ferrero junto a José de Azpiroz y el ingeniero José Paz.

No es un mercado, pero sí otro magnifico ejemplo de la arquitectura racionalista de la época. Son los Talleres del Parque Automovilístico del Ayuntamiento de Madrid, otro edificio de los servicios municipales levantado entre 1933 y 1935.

Una placa del Colegio de Arquitectos junto a la puerta de entrada que nos recuerda que “este edificio de estilo racionalista forma parte del conjunto de instalaciones municipales realizadas durante la II República” puede servir como resumen del modesto homenaje a este brillante arquitecto.

Javier Ferrero es también el autor de la Imprenta Municipal.

Murió el 27 de octubre de 1936, con solo 45 años de edad.

Por : Mercedes Gómez

——–

Bibliografía:

PEÑA BOEUF, A: «El mercado de frutas y verduras de Madrid. «, Revista de Obras Públicas, 1.1.1935.

«Nuevos mercados centrales en Madrid. «, La Construcción Moderna, 15 mayo 1935.

La Libertad 30 junio 1935

CASAS RAMOS, María Encarnación: «El arquitecto Francisco Javier Ferrero. «, Villa de Madrid, . nº 86, 1985-IV, pp. 33-42.

La primera Real Fábrica de Porcelana creada por el rey Carlos III en el siglo XVIII fue instalada en El Retiro en los terrenos cercanos a los que hoy ocupa la estatua del Ángel Caído, en la antigua ermita de San Antonio de los Portugueses. Convertida en cuartel por los franceses en 1808, fue destruida por los ingleses durante la Guerra de la Independencia.

Finalizada la guerra, unos años después, durante el reinado de Fernando VII, en 1816 se construyó una nueva Real Fábrica promovida por la reina Isabel de Braganza, cuyo amor al arte le llevó no solo a impulsar la creación del Museo del Prado sino otros lugares como esta nueva Real Fábrica de Loza y Porcelana de la Moncloa, en el Real Sitio de La Florida, ubicada en la Granjilla de los Jerónimos, tierra de labor que perteneció a los Jerónimos, y que antes se llamó El Paso –aquí, cerca de donde hoy se encuentra la ermita de San Antonio, estuvo el primer Convento de los Jerónimos, el Monasterio de Nuestra Señora de El Paso, fundado por Enrique IV en 1464, antes de su traslado al Buen Retiro–.

Las obras fueron dirigidas por Joaquín García Rojo, en calidad de teniente arquitecto mayor; su ayudante fue Pedro Vargas. Su planta en «L» aparece representada en un plano del Real Sitio conservado en la Biblioteca Nacional.

El primer director fue Antonio Forni. La cerámica era de gran calidad, como lo fue la del Retiro, pero la fábrica no funcionaba como se esperaba, de modo que en 1820 Forni fue sustituido por Bartolomé Sureda, que ya había dirigido la Fábrica del Retiro antes de la guerra. Pero las cosas seguían sin marchar bien y en 1850 se cerró.

Los talleres de la Fábrica de la Moncloa aún vivieron una última etapa, en tiempos de Alfonso XII. Con los hermanos Zuloaga al mando fue reabierta en 1874 como Fábrica y Escuela de Artes Cerámicas de La Moncloa.

Eusebio Zuloaga, director de la Real Armería del Palacio Real, fue quien inculcó el arte de la cerámica en sus hijos Guillermo, Daniel y Germán, consiguiendo que fueran a estudiar a la Escuela de Cerámica de Sèvres, lo cual les proporcionó además de enseñanzas mucho prestigio. Los tres protagonizaron el resurgir de la Fábrica aunque el camino estuvo lleno de dificultades.

Sus trabajos pudieron contemplarse en el Pabellón de Cerámica de la Moncloa, en la Exposición Internacional de Minas que tuvo lugar en el Retiro en 1883. Esta muestra trajo consigo encargos y un cierto alivio económico, pero las cosas seguían sin ir bien. Guillermo, su director desde 1881, se hipotecó, estuvo a punto de ir a la cárcel, y le tuvieron que ayudar Daniel y Germán. En el Museo Zuloaga de Segovia se conserva una foto de los hermanos junto con sus operarios en aquellos tiempos difíciles.

Finalmente la antigua Fábrica fue clausurada; de ella subsisten algunas construcciones, la chimenea, el pabellón Florida…

… y el espectacular horno conocido como La Tinaja, construido después de 1881 para la cocción de vidrio.

La fábrica y la escuela se cerraron pero estos terrenos no iban a olvidar fácilmente su pasado.

En 1911 se fundó la Escuela de Cerámica de Madrid, en un primer momento instalada en la calle Fernando el Católico nº 12, en un edificio cedido por el Ayuntamiento que pertenecía al Asilo de San Bernardino. El lugar no era apropiado y los talleres se trasladaron a las antiguas dependencias de La Tinaja, donde antes estuvo la Escuela de los Zuloaga, que fueron rehabilitadas.

El arquitecto municipal Luis Bellido y Leopoldo José Ulled construyeron los nuevos pabellones y la tapia que hoy día se conservan.

Su fundador y primer director Francisco Alcántara en 1929 consiguió que el entonces Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes colaborara con el Ayuntamiento en el mantenimiento de la Escuela y su mecenazgo. Convivían la Escuela Oficial y la Escuela municipal de Cerámica.

Como sabemos, fueron profesores de la Escuela los ceramistas Enrique Guijo y Daniel Zuloaga, que llegaron solicitados por Alcántara, artista y crítico de arte, vinculado a la Institución Libre de Enseñanza, a la Junta de Ampliación Estudios, y a sus protagonistas, entre ellos Ramón Menéndez Pidal quien recordemos decoró los muros de su jardín, que hemos visitado hace pocos días, con azulejos de la Escuela de Cerámica.

Lo dijo el propio Alcántara: “En la Escuela de Cerámica se aprende, a la vez, a pintar y a modelar, a preparar toda clase de tierras, a manejar la rueda del alfarero, a vaciar y a reproducir por todos los procedimientos los trabajos escultóricos, a caldear los hornos y conducirlos al fin deseado, y fomentar el continuo anhelo de belleza y de arte en sus dos expresiones de la pintura y de la escultura”.

Continuó su labor su hijo Jacinto, solo interrumpida por la guerra, otra vez. En los años 40 se reanudó la actividad. El conjunto escolar fue reconstruido y ampliado con nuevos pabellones formando una “U” alrededor del jardín, que hoy se mantiene.

En 1966 Jacinto Alcántara fue asesinado por un loco. Igual que a su padre una escultura le recuerda en el jardín.

El Jardín fue diseñado en 1925 por el pintor y jardinero-paisajista Javier Winthuysen (1874-1856).

Hoy día, cuando el arte de la alfarería casi ha desaparecido y la cerámica es en su mayor parte de producción industrial, ya no existe la fábrica, pero sí las dos escuelas: la Escuela municipal de Cerámica de la Moncloa, y la Escuela de Arte Francisco Alcántara, actualmente dependiente de la Comunidad de Madrid.

Tras una complicada sucesión de denominaciones y titularidad, desde la Fábrica y Escuela de Artes Cerámicas de La Moncloa donde estuvieron los hermanos Zuloaga a fines del siglo XIX, y la Escuela-taller municipal de Artes industriales fundada por Francisco Alcántara en los comienzos del XX junto a la Escuela Oficial estatal, llegamos al siglo XXI. Hoy, una frente a la otra, separadas por el jardín, funcionan independientes desde 1984 en que la antigua colaboración estatal y municipal se rompió. Pero en 2011 ambas celebraron juntas el Centenario de la fundación de la Escuela de Cerámica de Madrid, dirigida por Francisco Alcántara.

Con motivo de la Semana de la Ciencia hemos tenido ocasión de visitar algunas de las instalaciones. Después de una charla en el Salón de Actos que pertenece a la Escuela municipal, conocimos alguna de las aulas y talleres de la Escuela de Arte Francisco Alcántara en el antiguo Pabellón Bellido.

Visitamos el taller de alfarería y tuvimos el placer de contemplar cómo uno de los profesores trabajaba en el torno. Después en una de las aulas vimos cómo los alumnos trabajaban en el difícil arte del modelado, todos alrededor de una mesa, como antaño.

Conocimos el taller de moldes y matricería, con vistas al Parque del Oeste. En el laboratorio de química vimos un pequeño horno eléctrico funcionando a muy alta temperatura. Apenas quedan recuerdos de los comienzos… en el taller de alfarería, un poco escondida, cerca del techo hay una pieza en forma de media luna que recuerda las cerámicas antiguas en la que, solo ampliando la foto, podemos leer: Escuela Especial de Cerámica 1911-1919 Madrid.

Las obras que ahora adornan las estanterías y los pasillos del pabellón son modernas, realizadas por los alumnos de la escuela.

Pero no todo se puede olvidar fácilmente. Desde el patio trasero se divisan los restos de la antigua Fábrica y Escuela de los Zuloaga, a su vez construida sobre la antigua Real Fábrica de Loza.

En 1991 el Pabellón Florida fue rehabilitado por Joaquín Roldán para centro cultural y sala de exposiciones, pero desde 2001 está ocupado por oficinas de la Policía municipal.

La Escuela se encuentra junto al Cementerio de la Florida, en el nº 2 de la calle de Francisco y Jacinto Alcántara así llamada en homenaje a su fundador y primeros directores; merece la pena asomarse a ver el edificio de Luis Bellido y el precioso Jardín de Winthuysen. Y por supuesto disfrutar de los alrededores, del hoy llamado Parque de la Tinaja, inaugurado en 1973 sobre terrenos de la antigua Fábrica de Cerámica, en el Parque del Oeste.

por Mercedes Gómez

——–

Bibliografía:

La Esfera. 28.6.1919

Mª Teresa Fernández Talaya. El Real Sitio de La Florida y La Moncloa. Caja Madrid. Madrid 1999.

COAM. Guía de Arquitectura. Madrid 2003.

Abraham Rubio. La Fábrica de Cerámica de la Moncloa en la época de los Zuloaga (1877-1893). En Revista de Arte, Geografía e Historia nº 7, Comunidad de Madrid. 2005.

La Casa del Lector es un nuevo espacio cultural inaugurado el pasado mes de octubre en el recinto del antiguo Matadero, dedicado a los lectores y a la lectura en su sentido más amplio, a su estudio en todos los soportes y manifestaciones. No solo leemos libros, y por supuesto no solo en papel, sino que toda obra (escrita, filmada, pintada…) nos ofrece la posibilidad de leerla.

Es una institución privada creada gracias al editor Germán Sánchez Ruipérez, que persiguió la idea durante mucho tiempo, fue su “sueño”, cuentan quienes le conocieron. Decía que “libro, lector, lectura, se escriben con ele de laberinto, con ele de libertad”, y a investigar ese mundo dedicó su tiempo y su dinero. En 1981 creó su Fundación para la realización de programas culturales y educativos y puso en marcha el proyecto de la Casa del Lector o Centro Internacional para la Investigación, el Desarrollo y la Innovación de la Lectura. Lamentablemente murió en los comienzos de 2012 sin poder ver la obra terminada, pero sí con la satisfacción de verla hecha realidad.

El Ayuntamiento de Madrid cedió el espacio. En 2002 se firmó un convenio entre la Fundación y el Consistorio, en el que se le cedían por 50 años las antiguas naves de degüello de ganado vacuno (naves 13 y 14), la antigua cochera (nave 17 b) y parte de los colgaderos (nave 17 c) del Matadero.

A cambio, la Fundación se comprometía a restaurar y rehabilitar los edificios, casi en ruinas por entonces, y construir las nuevas instalaciones.

Se convocó un concurso en el que resultó ganador el proyecto del arquitecto Antón García Abril. La intervención tuvo lugar en el interior de las naves ya que el exterior no se podía modificar gracias a su nivel de protección, y en el espacio existente entre ellas, que fue cubierto, convirtiéndolas así en un espacio único unido por puentes, alegre, confortable y que anima a participar.

Bajo la premisa del laberinto como símbolo, y el mito de Ariadna que nos permite liberarnos, en estos primeros meses de existencia la Casa nos ofrece la exposición El Hilo de Ariadna en la que los lectores somos navegantes que vamos desde el antiguo mito hasta las formas de comunicación actuales. Es un recorrido poético, por lugares imaginarios, y real al mismo tiempo.

La exposición se abre con una obra de Jaume Plensa (Premio Nacional de Artes Plásticas 2012), Overflow VI (2007), un hombre pensativo construido a base de letras de acero.

A continuación una intrigante instalación interactiva sobre el laberinto de la Casa de Lucrecio en Pompeya en la que los dibujos del suelo aparecen o desaparecen con nuestros movimientos.

Las cartas rotas en infinitos papelitos que nunca podrán ser leídas de nuevo, pues nunca podrán ser reconstruidas, que se mueven a nuestro paso y recogen el sonido de nuestra presencia, y gracias a una grabadora oculta lo repiten aleatoriamente, quizá cuando ya no estemos y podamos oírlo… Una bonita sala llena de palabras, de letras que van deshaciéndose, flotan y se reflejan en suelo y muros, y sobre nosotros. En fin, formas distintas del laberinto como metáfora y del hilo que siempre nos guía hasta encontrar la salida, la solución.

En los diferentes espacios hay otras exposiciones. En los puentes 2 y 10, una muestra explica los orígenes del Matadero como institución pública, las Carnicerías en el siglo XV, las necesidades de nuevos edificios en el siglo XVI cuando Madrid se convirtió en capital y la población creció. El propio edificio del Nuevo Matadero y Mercado de Ganados, construido en los comienzos del siglo XX por Luis Bellido en la Dehesa de la Arganzuela. Y la rehabilitación de las naves para esta Casa del Lector.

También nos encontramos con las palabras y los objetos de Germán. Su bicicleta, su vespa, su antigua máquina de escribir, su parchís. Actividades para niños, cuentacuentos, talleres… en salas llenas de colorido.

Y para adultos, clubs de lectura, lectura de libros electrónicos prestados, aprender cómo escribir una novela…

Merece la pena acercarse a visitar esta nueva Casa, perderse por el laberinto, encontrar el hilo que nos guíe, y descubrir cosas nuevas.

Por Mercedes Gómez

——

Casa del Lector

Matadero Madrid

Paseo de la Chopera, 14

Últimas visitas guiadas por el espacio y la exposición El Hilo de Ariadna:

Sábado 29: 12 h, 13 h, 18 h y 19 h.

Domingo 30: 12 h y 13 h.

Comentarios recientes