You are currently browsing the tag archive for the ‘Alcalá de Henares’ tag.

Felipe Neri nació en Florencia el 21 de julio de 1515. En mayo de 1551, contaba 36 años, fue ordenado sacerdote; poco después fundó la Congregación del Oratorio, una sencilla comunidad de sacerdotes cuna de la futura Congregación canónica. Murió en Roma en 1595, el 26 de mayo, día en que se celebra su fiesta. Conocido como el Apóstol de Roma fue canonizado en 1622.

Bajo su advocación el Oratorio de Alcalá de Henares fue fundado por don Martín de Bonilla que consiguió la Licencia del Cardenal en 1694.

Un primer Oratorio provisional se encontraba en el lugar donde hoy se sitúa la Sacristía. Cuatro años después se decidió construir una nueva iglesia que no fue terminada hasta 1714. Su fachada de ladrillo conserva rasgos del barroco madrileño. El maestro de obras fue Bartolomé Oñoro, que dirigió la construcción con la colaboración de Pedro Crespo, quien se encargó de acabarla tras la muerte de Oñoro. Precisamente en la Sacristía, donde se originó, se halla una bonita maqueta de madera del conjunto actual, obra de Pablo Barrio, vecino de Alcalá.

El Oratorio guarda en su interior valiosas obras de arte; hoy vamos a centrarnos en tres de ellas, tres pinturas que representan a San Felipe Neri.

Hasta 1811 el Oratorio conservó su decoración original. Se sabe que el retablo de la iglesia era obra de Tomás de Busto y que en él se encontraba una Apoteosis de San Felipe Neri, al parecer obra de Teodoro Ardemans; no se conserva, fue destruido por los franceses en la guerra de la Independencia.

El templo fue restaurado en 1854 durante el reinado de Isabel II. El retablo perdido fue sustituido por uno fingido, atribuido a Manuel Laredo, artista muy ligado a Alcalá, donde construyó su palacio, el Palacio de Laredo, incluso llegó a ser su Alcalde; fue gran coleccionista, restaurador y pintor. Otro espectacular trampantojo, también obra suya, es el de la Ermita de San Isidro.

A pesar de que este retablo de Laredo existió hasta hace relativamente poco tiempo (comienzos de los años 70 del siglo XX), solo tenemos una imagen, una postal del año 1920. Aunque no se aprecia el detalle de las pinturas ya que se trata de una vista general, se sabe que las esculturas que adornaban el altar eran San Felipe y Santa Teresa, donativos del fundador, que hoy continúan en el mismo lugar.

San Felipe, Anónimo del siglo XVII ; y Santa Teresa, una copia, también del siglo XVII, de la obra de Gregorio Fernández que se encuentra en el Museo Nacional de Valladolid.

El actual retablo es también fingido, un gran trampantojo, al parecer sin pretenderlo similar al anterior. Este es obra de Chordi Cortés.

En la actualidad en la parte superior de la calle central hay un Calvario de Salvador Maella. Debajo, desde 2005 en que fue restaurado, en el centro se encuentra la Apoteosis de San Felipe Neri de Juan Vicente de Ribera, custodiada por las dos esculturas ya mencionadas, San Felipe a su derecha, Santa Teresa a la izquierda, en la misma posición que antaño.

El retablo simula una construcción neoclásica, con columnas, sus capiteles y frontones.

La pintura de Ribera describe una escena situada en un jardín, en una terraza de baldosas rojas y blancas, en la que a la izquierda se adivina una balaustrada y una columna a la derecha. Es un escenario barroco en el que San Felipe se representa sobre una nube sostenida por ángeles. A la izquierda otros ángeles juegan con el bonete del santo en referencia a la dignidad cardenalicia que rechazó en varias ocasiones.

Obra firmada y fechada, de 1704, como comentábamos en el artículo aquí dedicado al artista, probablemente le fue encargada por los propios Padres Filipenses, dadas las relaciones que con esta Congregación parece que mantuvo el pintor, según se desprende de las cláusulas de su testamento.

Del mismo tema es otra Apoteosis de san Felipe Neri atribuida a Teodoro Ardemans, dada a conocer por Elías Tormo en 1931 en su Guía de Alcalá de Henares.

Es una de las obras que figura en el inventario de la Colección Oratorio de San Felipe Neri fotografiada por Moreno, hoy conservada en la Fototeca del Patrimonio Histórico. En la ficha de la foto, anterior a 1938, figura catalogada como obra del siglo XVII. Hoy día su autoría no está demostrada, en el propio Oratorio está catalogado como Anónimo del siglo XVIII, mide 80 x 60 cm.

Se considera un boceto de la pintura que se encontraba en el retablo mayor, del mismo tema, destruido durante la Guerra de la Independencia como ya comentamos.

Representa al santo vestido de sacerdote contemplando a Cristo y la Virgen, sentados entre las nubes, sostenido por ángeles. Otro grupo de angelitos juegan en primer plano a la izquierda. Básicamente, es la misma representación del cuadro de Ribera.

Se encuentra en una capilla nueva, antiguo pasillo a la derecha del altar, hoy dedicada a San Felipe Neri. En este mismo lugar podemos admirar la tercera obra.

Anónimo de finales del siglo XVII, copia de la famosa pintura de Guido Reni, San Felipe Neri y la Virgen con el Niño, que está en Roma, en la iglesia de Santa María en Vallicella.

Desde el pasado mes de mayo 2015 hasta el próximo de 2016 se celebra el V Centenario del nacimiento de San Felipe Neri. Una ocasión excelente para visitar el Oratorio y la bella Alcalá de Henares.

Por : Mercedes Gómez

———

Bibliografía

Jakubczyk, Bolek P. El Oratorio de San Felipe Neri de Alcalá de Henares. Madrid 2008.

Volvemos a la bellísima Alcalá de Henares, en un ya “clásico” paseo veraniego guiado por mi querida amiga María Rosa, también amiga de este blog y como sabéis, maestra en el arte de viajar tranquilamente. Más adelante espero hablaros de un pintor que descubrimos en el interior de una de las iglesias alcalaínas, desconocido para nosotras. Antes, hoy os invito a visitar un bonito parque creado sobre los terrenos de una antigua fábrica de tejas y ladrillos. Alcalá, que guarda joyas de todas las épocas de su historia, también ha sabido valorar la más reciente.

Al sur del Centro histórico, en el paseo de Pastrana esquina calle de la Ronda Fiscal, en 2005 fue inaugurado el nuevo jardín en torno a las ruinas de la Antigua Fábrica de Cerámica Cermag.

Dedicada sobre todo a la creación de tejas y ladrillos, materiales de construcción típicos de la arquitectura madrileña, fue una de las varias fábricas de este tipo que en la segunda mitad del siglo XX representaron una importante actividad industrial en Alcalá. Cermag, Cuatro Caminos, Estela, Unión Cerámica Española, García Arévalo, Cerámica Pinilla…

En ello tuvieron mucho que ver las aguas del río Henares y la calidad de las arcillas de los cercanos cerros, que facilitaron el establecimiento de las factorías de cerámica que se convirtieron en una de las características de la ciudad, desde época romana y medieval hasta finales del siglo XX. Al principio las tejas y los ladrillos se moldeaban a mano, se secaban al sol y se cocían en pequeños hornos. Después nació la producción industrial, decisiva en la reconstrucción de Madrid y de todo el país después de la guerra, y luego en el desarrollo de las ciudades que tuvo lugar a partir de los años 50.

En los comienzos del siglo XXI de la fábrica Cermag solo quedaban sus ruinas, pero su horno, un Horno Hoffman, uno de los muchos que funcionaron en Alcalá y otros pueblos de la Comunidad hasta los años 70, fue restaurado.

Estos hornos así llamados en honor a su inventor, el ingeniero alemán Friedrich Hoffman, revolucionaron la producción de cerámica. Consistían en una gran galería abovedada dividida en diversas cámaras que permitían una cocción continua, no se apagaban nunca. En cada una de ellas tenía lugar una fase del proceso, mejorando así el resultado y los costes.

Ahora, rodeado de árboles, bancos y un estanque, nos muestra cómo era y la importancia que tuvo en una época de la historia.

Cerca del parque se encuentra el único recuerdo de otra de las fábricas, Cerámica Pinilla: su gran chimenea de ladrillo, magnífica, que sumamos a nuestra “colección” de chimeneas de fábricas antiguas.

La chimenea ya no expulsa los humos generados por el horno, hoy está rodeada de flores y coronada por un nido de cigüeñas.

Entre ambas fábricas no podía faltar la fuente-lavadero.

Ahí está, desde 1895, testigo de la evolución de la actividad fabril de la zona hasta su desaparición y posterior recuperación, formando parte de un buen ejemplo de Arqueología industrial.

Por Mercedes Gómez

—-

Más información en:

Fabricando Tejas y Ladrillos: la Memoria del Barro en Madrid

Horno Hoffman

El Museo Arqueológico Regional, en Alcalá de Henares, nos propone un viaje al pasado. Desde los tiempos más remotos, anteriores a la existencia de seres humanos, los primeros pobladores y el Madrid hispanorromano, nos traslada a la Edad Media para recorrer los tres periodos vividos en nuestra región, la época hispanovisigoda, el mundo andalusí y finalmente la sociedad feudal, hasta llegar a los siglos XVII y XVIII. En lo que se refiere a la ciudad de Madrid, las primeras referencias pertenecen a la segunda época medieval, al Madrid islámico.

La Colección es muy interesante, además ahora hay una exposición temporal muy bonita, dedicada a los Carpetanos, pero se echan algunas cosas de menos, sobre todo los importantes hallazgos de los últimos años, esperábamos más del museo dedicado a la arqueología madrileña, pero esa es otra historia…

Hoy, continuando con los artículos en torno al origen de Madrid, el Madrid árabe, y con nuestro empeño en conocer cómo era la vida de nuestros antepasados, tras la visita al Madrid islámico en el Museo de los Orígenes, visitamos este Museo Arqueológico con el fin de conocer su versión, y a la vez dar un paseo por la Villa medieval, una vez más.

Comienza la explicación con la llegada de los árabes a la península en el siglo VIII, con su nueva cultura, lengua, religión… y su impacto sobre Madrid, que vivió durante casi cuatro siglos bajo su influencia. Los objetos y restos expuestos en las vitrinas nos ayudan a imaginar, y nos guían en nuestro paseo por el Madrid de los siglos X y XI.

Tal como nos recuerda uno de los paneles, existen pocos vestigios arqueológicos del trazado que Madrid tenía cuando se fundó, en el siglo IX, pero suponemos que, tras su recia muralla, ”como la mayoría de las ciudades árabes, tendría un trazado urbano abigarrado y caótico”.

En nuestra región, “solo Madrid y Talamanca aparecen en los textos árabes como medinas, lo que supone el reconocimiento oficial de su importancia administrativa. Ambas contaron con un recinto amurallado urbano y quizás otro más pequeño de carácter militar y administrativo: la alcazaba. En él se alojaba el gobernador de la ciudad (caíd)”.

La sociedad árabe, en todos sus aspectos, incluida la forma de gobierno, se regía por el islamismo. La palabra escrita tenía una fuerza simbólica, de forma que llegaba a todos los aspectos de la vida, incluidos los objetos domésticos. Hay varios ejemplos, como este Ataifor o plato hallado en la Plaza de Oriente con el epígrafe al-mulk (el poder) correspondiente al siglo XI.

Hace pocas semanas, durante nuestro Paseo en busca de la segunda muralla árabe comentamos cómo gracias a la excavaciones arqueológicas se conoce la existencia de varios arrabales musulmanes, zonas extramuros que se fueron poblando entre los siglos IX al XI en torno a la primera medina.

A través de los objetos expuestos en este Museo podemos recorrerlos.

Como ya sabemos, en las excavaciones de la Plaza de Oriente, se encontraron importantes vestigios de la presencia árabe en estos terrenos cercanos al primer recinto amurallado.

Nuevamente ayudados de la imaginación, continuamos nuestro paseo hacia el arrabal considerado más antiguo, situado en torno a las Vistillas y las plazas de los Carros y de San Andrés.

En el interior del museo, contemplamos ollitas y cazuelas utilizadas hace siglos por los vecinos de las plazas de la Morería y del Alamillo, en las que conservaban y cocinaban sus alimentos, y aprendemos mucho acerca de sus costumbres. Como ya hemos mencionado en alguna ocasión, existe una descripción anónima de al-Andalus en el siglo XI que dice:

“Hay en Madrid una tierra magnífica con la que se fabrican unas ollas que se emplean durante veinte años sin que se estropeen y que, además, protegen los alimentos contra cualquier alteración en los días de verano”.

La cocina mayrití era muy sencilla, basada en los cereales y la harina, legumbres, leche a partir de la cual elaboraban el queso, y la carne, que como estaba reservada para las fiestas se guardaba en grandes cacharros de cerámica. Tanto los cereales como las legumbres o la carne, sobre todo de gallina, pero también de oveja o de vaca, y caza, se cocían y luego aderezaban con hierbas aromáticas.

Podemos observar los recipientes que utilizaban para almacenar los alimentos, para presentarlos, y los que guardaban los líquidos.

Pero no solo los utensilios culinarios nos explican cómo era la vida en el Madrid andalusí, también los que proporcionaban iluminación y calor. Durante las sucesivas excavaciones arqueológicas aparecieron numerosos Anafres u hornillos, y Candiles de cerámica.

En la Plaza de San Andrés, en la Casa de San Isidro (actual Museo de los Orígenes), se hallaron importantes elementos de carácter doméstico, algunos muy significativos. Uno de ellos, la famosa maqueta de una Puerta de recinto fortificado, realizada a mano en terracota. Se cree pudo ser un juguete, o un pebetero, como podrían indicar las quemaduras de las torres. En cualquier caso es un ejemplo de la importancia que tenía la representación de las fortificaciones en la sociedad islámica. Junto a ella, contemplamos una pieza hallada en el mismo solar, una Torre del juego de Ajedrez.

Mirando todos estos objetos y paseando por las calles construidas sobre los viejos arrabales mayritíes, fantaseamos, ¿cómo sería la vida en las viviendas que seguro allí existieron?. Nos preguntamos cómo sería la vida cotidiana de los primeros madrileños, en sus casas organizadas alrededor de un patio y un pozo.

Los hallazgos arqueológicos también nos hablan de la importancia que tuvieron en el mundo árabe los sistemas de captación de agua, viajes, pozos y norias, destinados a usos domésticos, higiénicos (baños públicos) y artesanales. Además, el agua tenía un gran valor debido a la actividad agrícola y ganadera que desarrollaban.

Junto a la Puerta de Moros surgió el arrabal de la Cava Baja, que llegaba hasta Puerta Cerrada. Durante las obras en el edificio de la Cava Baja nº 30, donde se conserva un largo lienzo de muralla muy antiguo, al parecer el único de construcción altomedieval, es decir, del siglo XI ó XII, aparecieron también objetos de época islámica.

Desde aquí nos dirigimos a la calle del Rollo, y sus alrededores.

Recordemos que en esta zona se hallaron numerosos silos con restos que indican que pudo haber una gran ocupación árabe en la zona: cerámicas y, lo que es más importante, restos de construcciones, piedras y tejas, de los siglos X y XI.

Los objetos de prestigio, de tocador, o para la escritura, igualmente nos dicen mucho acerca de la sociedad islámica. En una de las estanterías de cristal hay un Anillo que debió adornar la mano de un hombre o una mujer en el siglo XI.

En la calle Requena, cerca de la plaza de Ramales también está demostrada la presencia de población.

Uno de los objetos expuestos es una bonita Limeta o vasija sin asas de las que utilizaban los árabes para guardar sus bebidas.

Cada día sabemos un poquito más sobre cómo vivían los primeros madrileños, en qué trabajaban, cómo cocinaban, lo que comían, el paisaje que les rodeaba, la rica vegetación y hermosos árboles de distintas especies que crecían junto a los arroyos… aunque lo más emocionante es tener la certeza de que aún nos quedan muchas cosas por descubrir.

Por : Mercedes Gómez

—

Museo Arqueológico Regional

Plaza de las Bernardas s/n

Alcalá de Henares (Madrid)

Hace un mes María Rosa y yo visitamos el Palacio de Laredo en Alcalá de Henares, un lugar precioso que os recomendábamos sinceramente, por su arquitectura, su decoración mudéjar y las obras de arte que alberga. Una de ellas, “una imagen de madera policromada de la reina Isabel la Católica, atribuida al escultor Gil de Siloé”.

En relación con esta escultura, me envía María Rosa, siempre atenta, una información importante que debe añadirse al post anterior.

Procede del Catálogo de la exposición realizada en 2005 “Isabel la reina católica. Una mirada desde la Catedral primada”, organizada por el Arzobispado de Toledo. La imagen formó parte de la exposición, y en el Catálogo aparece denominada como Estatua llamada de “Isabel la Católica”, de autor Anónimo hispano flamenco.

La ficha de esta imagen aparece en el capítulo dedicado a «Isabel la Católica y la cultura», escrito por Mª Dolores Cabañas González de la Universidad de Alcalá.

Una de las fuentes citadas en el libro son las Actas del Congreso Internacional sobre Gil de Siloé y la Escultura de su época celebradas en Burgos en 1999.

La conclusión expuesta es que aunque «la tradición ha querido identificar esta estatua con la reina Isabel la Católica leyendo», no es correcta esta identificación del personaje sagrado representado con la reina.

La Estatua llamada de Isabel la Católica, en realidad la imagen de una Virgen según los autores del Catálogo, pudo ser realizada en Castilla bajo cánones flamencos, en los comienzos del siglo XVI, con “lejanos ecos” de la escultura burgalesa, pero en absoluto atribuibles a Gil de Siloé.

Queda aquí reflejada esta opinión digna de tener en cuenta respecto a la bella estatua, lo que representa y la autoría.

por Mercedes Gómez

Hace pocos días he tenido el placer de disfrutar de un estupendo paseo por Alcalá de Henares, guiada por María Rosa, amiga, y autora del blog Viajando tranquilamente por España. Paseando con ella, he comprendido mejor el título de su precioso blog.

Tranquilamente, visitamos varios lugares, algunos poco conocidos, que en otro momento me gustaría mostraros, hoy os invito a entrar en el Palacio de Laredo, una joya del arte neomudéjar del siglo XIX alcalaíno y madrileño.

____________________________________________________________

El Palacio de Laredo o Quinta La Gloria fue construido por su propietario Manuel Laredo y Ordoño entre los años 1881 y 1884 para albergar su Casa-Estudio. Eran los tiempos en que el Alhambrismo y la recreación de ambientes exóticos en general se puso de moda entre los nobles y clases más pudientes, como ya hemos contado cuando hablamos del Salón Árabe del Palacio del Marqués de Salamanca en Vista Alegre, y recordamos los escasos ejemplos de este estilo que perviven en la Comunidad de Madrid, entre los que se encuentra este bello palacete.

Manuel Laredo nació en Amurrio -Álava- en 1842. Pocos años después su familia se trasladó a Madrid. Fue restaurador, pintor y arquitecto, académico de Bellas Artes de San Fernando, amante del arte y las antigüedades, un hombre activo, artista y político. Todo ello quedó reflejado en su palacio, que unos años después construiría para él y su familia en Alcalá de Henares.

Fue un hombre polifacético, que nos recuerda a otros personajes, como don Lázaro Galdiano y el Marqués de Cerralbo en Madrid, grandes coleccionistas que convirtieron sus viviendas en importantes museos debido a su amor al arte.

Hacia 1872 Laredo comenzó a trabajar como restaurador en Alcalá y poco a poco fue integrándose en la vida de esta ciudad, participando en la creación de muchas de las obras de su época más floreciente. En 1881, para construir su casa, con una gran visión de futuro eligió unos terrenos entonces rodeados por huertas, las llamadas Eras de San Isidro, que se convertirían en el “ensanche” de Alcalá.

Fue su Alcalde entre 1891 y 1893, época en la que la zona fue urbanizada y se construyó el Paseo de la Estación, vía en la quedó enclavada la quinta.

Manuel Laredo es el autor del Palacio en todos sus aspectos, diseñó el edificio, decidió su decoración, la materializó en su faceta de pintor, y la adornó con elementos arqueológicos traídos de diferentes lugares de España, piezas originales de los siglos XV y XVI.

Su estilo es neomudéjar, aunque incorpora otras formas y estilos de distintas épocas artísticas, gótico, renacimiento, modernismo… casi todo el lugar es un puro capricho.

Antes de entrar, rodeamos el edificio, adornado por multitud de elementos deliciosos, ventanitas, arcos, torres, celosías …

… y admiramos su apariencia de castillo entre los árboles.

La entrada es tan bonita que obliga a detenerse y contemplarla con calma.

Junto a la puerta don Manuel instaló unos azulejos del siglo XVI.

Comienza la visita en una sala en la que se encuentran las primeras vitrinas que muestran piezas del Museo Cisneriano, que tiene aquí su sede, conocida como Sala del Alfarje por su artesonado mudéjar, que proviene del Palacio de Antonio de Mendoza de Guadalajara, del siglo XVI. Una maqueta representa la ciudad de Alcalá tal como era en el siglo XIII.

El espectacular techo convive con otros elementos “falsos”, pintados al trampantojo, como los azulejos de esta habitación, de una calidad tan extraordinaria que parecen auténticos.

A continuación, la Sala Árabe, que intenta evocar los ambientes de la Alhambra. En este caso los azulejos del zócalo son verdaderos, cerámicas originales del siglo XV, que proceden del Palacio de Pedro I en Jaén.

El precioso cupulín del techo estuvo en el Palacio del Conde de Tendilla en Guadalajara.

En una de sus esquinas se encuentra una imagen de madera policromada de la reina Isabel la Católica, atribuida al escultor Gil de Siloé, gran representante del arte gótico tardío o isabelino.

La siguiente Sala del Espejo supone un gran contraste, con su decoración renacentista. Aquí se encuentra otra maqueta de la ciudad, tal como era en el siglo XVI. Pasamos a otra habitación, más sencilla, la Sala Entelada, por cuyas ventanas se puede contemplar el Jardín.

Como era obligado, Manuel Laredo ordenó construir un Jardín Romántico alrededor de su palacete en el cual se conservan también algunos elementos de interés, como el cenador de hierro.

El salón principal, alrededor del cual están situadas las demás estancias, es el Salón de Reyes, situado bajo el torreón, gran homenaje a la Monarquía, en cuyas paredes están representados desde Alfonso XI hasta Carlos I. Los nervios góticos de la bóveda y las columnas pertenecieron al Castillo de Santorcaz.

Finalmente visitamos el que fuera su dormitorio, con su mirador cubierto de celosías y azulejos del siglo XVI, y su gabinete, con imaginativa decoración mudéjar.

Manuel Laredo vivió aquí hasta 1895, en que vendió la posesión, al parecer obligado por las deudas, y se trasladó a Madrid.

Murió al año siguiente, a la edad de 54 años. Fue enterrado en el antiguo Cementerio de la Almudena.

La familia que lo compró lo donó al Ayuntamiento para que fuera dedicado a difundir todo lo relativo al Cardenal Cisneros, la Universidad y la historia de Alcalá. Este es el objetivo del Centro Internacional de Estudios Históricos Cisneros, de la Universidad de Alcalá, y el Museo Cisneriano, aquí ubicados.

Texto y fotografías por : Mercedes Gómez

———–

Fuentes:

Os propongo continuar nuestro paseo por Alcalá de Henares iniciado hace unos días con la visita a su Corral de Comedias.

Hoy nos guia Celia, a quien ya conocéis por su magnifico trabajo sobre la Restauración del Claustro de los Jerónimos.

En esta ocasión nos cuenta todos los detalles de la próxima Ampliación del Museo Arqueológico Regional de la Comunidad de Madrid, proyecto presentado hace pocos días.

El museo está ubicado en una de las joyas arquitectónicas de Alcalá, antiguo Convento, del cual conoceremos su historia, incluso la de algunos rincones habitualmente no visitables y por tanto desconocidos para la mayoría de nosotros.

Espero que disfrutéis de la visita, a mí me ha encantado.

Mercedes

_________________________________________________________________________________________

El edificio del Museo Arqueológico Regional de la Comunidad de Madrid de Alcalá de Henares (MAR) está situado en el antiguo Colegio Convento Dominico de la Madre de Dios, próximo a la Puerta de San Bernardo. El extremo sur está ocupado por la iglesia, y los lados norte y oeste por sendas crujías en torno al claustro y su patio central.

Dentro del Casco Histórico de Alcalá el Colegio Convento se ubica en el barrio árabe o morería. El MAR tiene entrada por la plaza de las Bernardas y fachadas a las calles de Santiago y Cid Campeador. El convento fue fundado por doña María de Mendoza y de la Cerda en 1576, siendo exponente, como otros edificios históricos de Alcalá de Henares, de la vinculación de las casas nobles con determinadas edificaciones de orden académico o religioso.

La actual construcción, de muy grandes proporciones, fue realizada entre 1675 y 1737. En 1698 se incorporó a la Universidad de Alcalá de Henares y se transformó de convento a colegio. Éste subsistió hasta su clausura en 1836. Posteriormente fue destinado a cárcel del Partido Judicial y a sede de los Juzgados.

Fue entonces cuando la primitiva portada de la iglesia, que daba al lado oriente de la plaza de las Bernardas, se trasladó a la vuelta de la esquina en la calle Santiago. La portada contaba con una hornacina que ahora se encuentra en el atrio del Convento de las Juanas.

Vista de la esquina de las calles Santiago, dónde en 1836 se trasladó la portada principal de la iglesia, y Cid Campeador.

La iglesia ha sufrido a lo largo de su historia grandes transformaciones motivadas por los diferentes usos que al edificio se han dado. Las capillas con las que contaba fueron camufladas y desmontada la linterna de la cúpula en 1882.

La rehabilitación integral del convento para destinarlo al uso de Museo obedeció a un encargo de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Consejería de Educación y Cultura de la Comunidad de Madrid del año 1987 a los arquitectos Jaime L. Lorenzo Saiz-Calleja y Manuel de las Casas, previa cesión del convento por parte del Ayuntamiento de Alcalá de Henares.

Del conjunto destaca precisamente la gran cúpula de media naranja y en el interior encontramos un hermoso patio levantado sobre arcos de ladrillo sostenidos por columnas de granito.

Interior de la iglesia con cúpula de media naranja, que aloja la exposición permanente. Foto cortesía del MAR.

En el proceso de rehabilitación para convertir el edificio en museo se recuperaron los huecos y pinturas de las antiguas capillas.

Durante las obras, bajo el suelo del patio, fueron encontrados unos arcos de mayor antigüedad que el resto del edificio, que han sido conservados y se encuentran en el interior de los actuales almacenes. Podrían pertenecer a los cimientos de la primitiva fundación del s. XVI, o ser los restos de una estructura de aljibe en desuso.

Vista del sótano del museo, con la estructura de arcos de ladrillo encontrada durante su construcción.

En el año 2004 el arquitecto Carlos Clemente San Román finalizó el magnífico proyecto de cubrición del patio mediante una estructura acristalada ligera para que en este espacio se pudieran realizar conciertos, representaciones teatrales y otras actividades, por lo que puede hablarse de una primera ampliación.

La exposición permanente se ubica en la iglesia y está estructurada en torno a nueve unidades temáticas: Introducción -historia del edificio e introducción a la exposición-; Antes de la Humanidad; Los primeros pobladores; Las primeras sociedades productoras; La realidad hispanorromana; Madrid medieval; Madrid y la Corte; Conocer no inventar -jugando a ser arqueólogos, la arqueología como ciencia, el patrimonio arqueológico- y Jardín de antigüedades.

El Jardín de antigüedades está situado en el patio central. En él se pueden contemplar mosaicos de la Casa de Baco y de la Casa de los Peces, procedentes de Complutum, la Alcalá romana.

El área de las exposiciones temporales se sitúa en la planta superior del claustro. Es obligado subrayar el altísimo nivel, incluso a escala internacional, de algunas de las realizadas. Entre ellas la inaugurada en diciembre de 2008 que se ha podido ver hasta el pasado 19 de abril, ‘El tesoro arqueológico de la Hispanic Society of America’, -que presentó por primera vez en España la colección arqueológica de esta institución, creada en 1904 por el magnate Archer M. Huntington para reunir una muestra significativa de la cultura española y para promover su estudio y su conocimiento

El Museo dispone además de una magnífica biblioteca, salita de investigadores, sala de conferencias, talleres de restauración y fotografía y el ya mencionado almacén de restos arqueológicos. También participa activamente en campañas de excavaciones arqueológicas dentro del territorio de la Comunidad de Madrid.

Quizás las más conocidas sean las que se vienen realizando desde 2002 en Pinilla del Valle, cerca de Rascafría, dónde está prevista la construcción de un centro de interpretación Es el único yacimiento de la región con presencia de homínidos y restos fósiles de la era Neandertal. La VIII campaña comenzará el próximo 18 de agosto, trabajarán más de cien personas y estará dirigida, como las anteriores, por Juan Luis Arsuaga, catedrático de Paleontología y codirector de Atapuerca; Enrique Baquedano, arqueólogo y director del MAR y Alfredo Pérez-González, catedrático de Geomorfología y asesor del Centro Nacional de Investigación de la Evolución Humana.

Hace unos días se ha cumplido el décimo aniversario de la inauguración de este joven Museo y el balance no puede ser más positivo. En ese tiempo ha sido visitado por 400.000 personas y es el segundo museo arqueológico más visitado de España con una incesante actividad cultural, docente y de investigación.

El pasado 3 de junio la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre anunció la puesta en marcha de la ampliación del Museo, y presentó el proyecto en el acto conmemorativo del aniversario.

El lado norte del convento es medianero con un edificio de los años setenta de escasa relevancia arquitectónica destinado hasta hace poco a Comisaría Nacional, cuyos dependencias y servicios, ya obsoletos, fueron trasladados en el verano de 2008 a un edificio de nueva creación.

En este solar, previa cesión una vez más del Ayuntamiento de Alcalá de Henares a la Comunidad de Madrid, se construirá la ampliación, una vez se haya procedido a la demolición de la antigua Comisaría.

El solar de la ampliación. En la parte inferior de la imagen la iglesia, y junto a ella el patio acristalado. A la izquierda puede verse la cúpula del monasterio de las Bernardas.

Ello permitirá ampliar la superficie destinada a exposiciones temporales casi en un 50%.

Además el nuevo edificio contará con un espacio exclusivo para depósito de libros y archivo próximo a la biblioteca, se construirán de camerinos para los eventos culturales, se ampliarán los almacenes, con un aumento de superficie de un 80% sobre los existentes, así como los talleres de restauración y el laboratorio y se habilitará un área de aparcamiento para los vehículos del Museo, con un muelle de carga directamente conectado con el taller de restauración, y por medio de un nuevo montacargas de mayores dimensiones que el actual, con los nuevos almacenes.

Siguiendo las directrices del Plan Especial de Protección del Casco Histórico de Alcalá de Henares tendrá que aprobarse, con anterioridad a la terminación del proyecto de ampliación, un Plan Especial de Rehabilitación de la zona, que fijará las condiciones del nuevo edificio como retranqueos y alturas. Está previsto ampliar el callejón que limita el solar por el norte y desemboca en la calle del Cid Campeador con el fin de potenciar la vista de la impresionante cúpula del monasterio de las Bernardas.

En definitiva, la ampliación no sólo vendrá a mejorar los servicios del MAR, sino que contribuirá a mejorar las condiciones urbanísticas del entorno. Desde sus plantas superiores podrá contemplarse una vista inigualable de la ciudad, aunque el edificio público, emblemático y representativo seguirá siendo el convento.

Texto y fotografías (excepto indicadas cedidas por el Museo) :

Celia Vinuesa

Arquitecto

En la Edad Media aún no existían los teatros; los cuentos, romances, etc. se divulgaban por calles, plazas, posadas, casas particulares, salones de palacios, incluso en los conventos. El teatro español no tuvo escenarios fijos hasta el siglo XVI en que nacieron los corrales de comedias, instalados en patios de vecindad, al aire libre. Por entonces el teatro tenía mucho éxito entre todas las capas sociales, aunque las representaciones teatrales también tenían sus detractores pues algunos sectores no veían el teatro con muy buenos ojos ya que consideraban que propiciaban las malas costumbres. Pero estaba muy arraigado en la vida cotidiana, siendo el único medio de distracción de mucha gente, y la excusa perfecta para salir de casa, lo cual facilitó que sobreviviera.

Pero además hubo otra razón muy importante: el origen de los corrales, que habían sido creados por las Cofradías de la Pasión y de la Soledad con el fin de que los ingresos sufragaran los gastos de los enfermos de sus hospitales. Así que, a pesar de las críticas moralistas, la propia Iglesia estaba en contra de un posible cierre de los corrales, además de ser público habitual de las representaciones.

Las Cofradías, para evitar el pago de alquileres, construyeron sus propios teatros, el uno en la calle de la Cruz, año de 1579, y el otro en la del Príncipe, en 1580 (82, según algún autor), desapareciendo todos los demás corrales de Madrid, que eran varios.

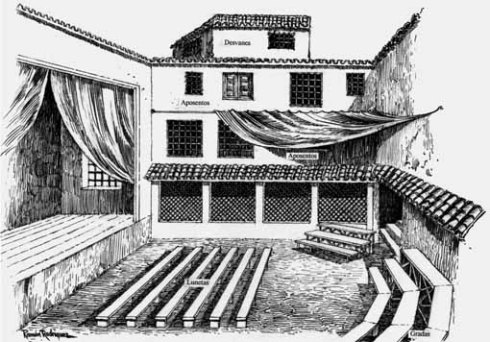

Primitivo Corral de Comedias. Ilustración de Ramón Rodríguez (http://parnaseo.uv.es)

Al principio solo se concedió licencia para que se representase los domingos y fiestas, después se amplió a martes y jueves, y finalmente hubo representación diaria. Comenzaba a las dos o tres de la tarde en invierno, y a las tres o cuatro en verano, y las funciones tenían que concluir antes del anochecer, por razones de moralidad y de seguridad. Se llenaba bastante antes de la hora de comienzo y durante la función el público consumía frutos secos, dulces, aloja –bebida a base de agua y miel-, etc. La «alojería», que existía en todos los corrales, era algo parecido al bar o café de los teatros actuales.

Había varios tipos de localidades, y separación de sexos –las mujeres se apretaban en la famosa “Cazuela” frente al escenario-, aunque no en los aposentos o palcos, donde la localidad era más cara, y que se solían alquilar por años a los nobles o personas de buena posición económica; era signo de poder y riqueza el poseer «un aposento perpetuo».

El siglo XVII, el Siglo de Oro, fue el momento de esplendor de estos locales, y único lugar de representación teatral hasta que en 1640 se inauguró el Coliseo del Buen Retiro, y con él una nueva etapa en la Historia del Teatro.

En la ciudad de Madrid no quedan restos de ninguno de sus corrales, pero sí tenemos la inmensa suerte de que se haya recuperado, al menos en parte, el de Alcalá de Henares.

Aunque en España el más famoso sea el Corral de Comedias de Almagro, presumen en Alcalá de que el suyo es el más antiguo de Europa. Su origen se remonta al año 1601, cuando, siguiendo la moda de la época, a imitación de los corrales de Madrid, el teatro fue instalado en un patio de vecindad, extramuros, en la plaza del Mercado, que con el tiempo vendría a llamarse Plaza de Cervantes, nombre que también tomaría el teatro. Y desde su inauguración al año siguiente, con algún breve paréntesis, en este lugar no han dejado de ofrecerse representaciones de algún tipo.

De todas formas, hay que advertir al posible visitante que hoy día no espere encontrar un Corral del siglo XVII como en Almagro, encontrará algunos restos de aquel espacio, pero también de las sucesivas etapas de su historia hasta llegar a este precioso Teatro del siglo XXI. Corral de Comedias del siglo XVII, coliseo dieciochesco, teatro romántico en el XIX, escenario del primer cinematógrafo, cine de pantalla grande hasta su cierre en 1972… moderno y delicioso teatro en la actualidad.

Igual que el local, vamos a ir recorriendo las distintas épocas, es como si existieran varios teatros, uno dentro de otro, una caja dentro de otra. Desde la más grande, rectangular, que es la más antigua, a la más pequeña, elíptica, la más moderna.

La fachada no es la de un teatro lujoso sino la de una sencilla casa de vecinos que puede recordarnos aquellas en cuyo patio se instaló por vez primera el teatro.

Traspasado el moderno vestíbulo, rodeando los muros del antiguo corral cuyos restos han quedado a la vista, llegamos al foso, desde donde podemos ver perfectamente parte del empedrado de aquel patio del siglo XVII, y el brocal del antiguo pozo en el centro.

Desde el primer piso se observa el patio de butacas instalado sobre el suelo primitivo del Corral:

Después subimos hasta el segundo y último piso donde se conserva el techado de los antiguos aposentos; uno de ellos se conserva íntegramente.

Asomados a la platea, contemplamos de cerca el techo de madera instalado en 1769, así como las pinturas restauradas.

Finalmente visitamos el pequeño teatro en el que los palcos fueron distribuidos con la forma de elipse que adoptó en 1831 a la moda de los teatros románticos.

Texto y fotografías por Mercedes Gómez

————

Corral de Comedias de Alcalá

Plaza Cervantes 15

Visitas guiadas

Precio: 2,50 €

Más información Tel.: 91 877 19 50

————

Bibliografía:

Ramón de MESONERO ROMANOS . “El antiguo Madrid : paseos históricos-anecdóticos por las calles y casas de esta villa”.

Ricardo SEPÚLVEDA.»El Corral de la Pacheca. Madrid y su teatro«. Madrid 1888. Facsimil Asoc. Libreros de Lance, 1993.

Comentarios recientes