You are currently browsing the monthly archive for agosto 2015.

Hace tiempo que quería iniciar una serie de artículos dedicados a los Archivos, esos lugares casi mágicos que guardan nuestra historia, nuestra vida. En los archivos se encuentra parte de la verdadera historia.

Por supuesto el primero no podía ser otro, el Archivo de la Villa de Madrid. He tenido ocasión de visitarlo en búsqueda de datos para algún trabajo y también la suerte de asistir el año pasado a una emocionante visita guiada por sus instalaciones, comprobando siempre la amabilidad y cariño por su trabajo de las personas que allí atienden. Creo que es un buen momento porque actualmente, además de tener el Archivo a nuestra disposición como siempre, hasta el próximo 25 de octubre podemos visitar la exposición Madrid.doc Archivo de la Villa, archivo de la vida.

Desde muy pronto, al menos desde que tenemos noticias, existió una necesidad y una voluntad de guardar los documentos, gracias a ello hoy están a nuestra disposición. El más antiguo que guarda el Archivo municipal es un privilegio real otorgado en Toledo el 1 de mayo de 1152 que “concede a la villa jurisdicción sobre las tierras que se extendían entre sus murallas y las sierras”.

Los reyes establecieron normas para asegurar la custodia y organización de los documentos municipales que se guardaban en un arca.

Desde 1481 las tres llaves del arca las guardaban dos regidores y el escribano del Concejo, personaje verdaderamente importante pues era quien podía leer y localizar los documentos.

Llegó un momento en que un arca resultó insuficiente, los papeles crecían, por lo que parte del archivo se trasladó al Convento de Santo Domingo el Real. En aquel tiempo aún no existía un lugar oficial de reunión, por tanto tampoco de archivo.

En 1488 el Concejo se instaló sobre el coro de la Iglesia de San Salvador, y allí se guardó el arca, pero aún así las autoridades no se fiaban y a menudo llevaban los documentos a sus casas.

La denominación Archivo de Villa se puede leer por vez primera en una cédula real dirigida a Madrid por Carlos I el 10 de mayo de 1525.

A partir de 1561, con la llegada de la Corte a la Villa, todo creció, la población, las calles, los edificios, la actividad, la presencia de instituciones y… los documentos. Resultó urgente tener un archivo nuevo con espacio propio. Hubo intentos, fracasos y problemas debido a que no se encontraban las cosas cuando se necesitaban.

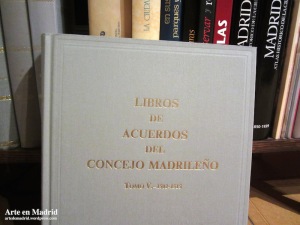

Tras la construcción de la Casa de la Villa allí se trasladó, aunque terminó el siglo XVII sin un verdadero Archivo ni Inventario. Nos queda de esa etapa la encuadernación de los Libros de Actas del Concejo.

Anónimo. Milagro de la Virgen de Atocha en las obras de construcción de la Casa de la Villa (1676-1700). Museo de Historia.

En el siglo XVIII se volvió a intentar. Aunque aún no recibía el nombre oficialmente, consta que el primer Archivero de villa fue don Alphonso de Castro Villasante (1746-1757) encargado de inventariar, catalogar, ordenar y transcribir los documentos “a la entera satisfacción del Concejo”.

Por fin el 12 de diciembre de 1769 quedó nombrado archivero Diego Sáenz Manso (1768-1782) y el Archivo fue transformado en oficina pública. Ya se podía solicitar copias de originales, certificaciones de nobleza o informes. A su muerte por primera vez se convocó un examen público para cubrir la plaza de archivero. La noticia llego lejos y se presentaron 24 personas, no solo de Madrid sino también de otras ciudades. El 19 de julio de 1781 fue elegido Manuel Ramírez de Arellano.

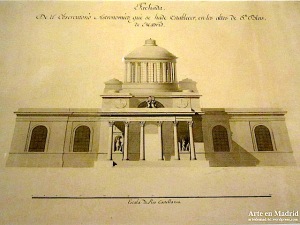

Poco después (1790) incluso se realizaron reformas y ampliación de las estancias, encargadas a Juan de Villanueva. El arquitecto diseñó también armarios nuevos de madera de pino, pero llegó la guerra en 1808 y se suspendieron las obras…

Después de la guerra el Archivo seguía ocupando unas salas bajas en el Ayuntamiento en la plaza de la Villa, las instalaciones seguían siendo insuficientes.

Por fin el 5 de enero de 1859 se consiguió “el sueño de todos los archiveros”, la creación del Archivo General de la Villa de Madrid.

En cuanto a la sede seguía sin conseguirse la situación óptima, un parte fue trasladada a la Casa de la Panadería en la Plaza Mayor.

Y llegó el siglo XX. La institución alcanzó un equilibrio entre lo que era un archivo administrativo y un Archivo Histórico. En 1923 nació la Revista de la Biblioteca, Archivo y Museo, y en 1932, además de otros proyectos, se inició la Colección de los Libros de Acuerdos del Concejo, que ojalá algún día se retome.

Ese mismo año se ampliaron las dependencias, se hicieron reformas y se construyeron nuevas estanterías. Para inaugurarlo se celebró una exposición en el Salón Real de la Casa de la Panadería. Bajo los esplendorosos techos pintados por José Donoso y Claudio Coello se expusieron algunos de los más valiosos documentos del Archivo de Villa, entre ellos el Fuero de Madrid de 1202.

La guerra en 1936 truncó todo, y lógicamente el funcionamiento del Archivo se vio afectado, pero no interrumpido completamente. Los documentos más importantes se llevaron a los sótanos del Banco de España.

Después de la guerra todos los intentos de modernización y construcción de una nueva sede fracasaron. No fue hasta 1987 cuando la institución logró su nueva sede, el antiguo Cuartel del Conde Duque construido por Pedro de Ribera, cuyas oficinas fueron instaladas en una de las alas, donde continúan.

Para la instalación del Archivo, Biblioteca y Hemeroteca municipales se construyeron depósitos subterráneos bajo los patios.

Durante la visita nos advierten que tengamos cuidado de no “despistarnos” pues es fácil perderse por este laberinto. Caminamos todos juntos admirando los depósitos llenos de importantísima documentación.

Nos muestran algunos planos, dibujados sobre delicado papel, y otros documentos relativos a edificios, escrituras, etc. que contemplamos asombrados, ¡cuánta historia esconden estas cajas bien ordenadas e inventariadas!

Arriba, en las oficinas, se acumulan archivos, ficheros que recogen la información de las calles de Madrid ordenadas alfabéticamente…

Igual que el resto del gran edificio del Conde Duque, el Archivo de Villa fue restaurado hace pocos años. Sus instalaciones son modernas y luminosas. Desde las oficinas vemos la sala de investigación, tan importante para nosotros, los amantes de la Historia de Madrid.

En ella se guardan algunos de los muebles de madera antiguos.

En las oficinas se conservan algunas de las antiguas estanterías de hierro creadas para evitar los incendios como testigo de pasadas etapas.

Al otro lado del Patio, en la zona de exposiciones temporales, visitamos la extraordinaria muestra Madrid.doc. Igual que en 1932 en la Casa de la Panadería, ahora en el Centro Conde Duque en pleno siglo XXI, el Archivo de Villa nos muestra parte de sus valiosos fondos, incluido el Fuero de 1202, como entonces.

Bajo los arcos del antiguo Cuartel se exponen documentos medievales, reglamentos, planos de la ciudad, de edificios, dibujos… vamos descubriendo admirados los proyectos de iglesias, palacios, puertas… hasta algún estadio de fútbol. Ordenados sobre el plano de la ciudad actual, la exposición nos propone un recorrido por Madrid a través de sus documentos.

“A lo largo de su historia –el Archivo pronto cumplirá los 500 años- se ha mantenido fiel a un objetivo prioritario: conservar, organizar y difundir los documentos generados y recibidos por la Administración municipal, y a pesar de las dificultades, guerras, incendios, bombardeos, falta de medios, podemos decir que lo ha cumplido”.

Hoy la directora del Archivo de la Villa de Madrid, muy vivo como podemos ver, es Carmen Cayetano. Gracias a ella y a todos los que aquí trabajan.

En la página del Centro Cultural Conde Duque podéis encontrar todos los datos del Archivo y de la exposición, que ofrece visitas guiadas.

Por : Mercedes Gómez

—–

Bibliografía:

«El Archivo General de la Villa de Madrid». Mundo Gráfico, Madrid, 21 sept. 1932.

Archivo de Villa. Ayuntamiento de Madrid 2001.

Finalizamos la serie dedicada a las Sargas, telas pintadas y al oficio de sargeros con la última obra mencionada en el primer artículo, una pieza datada en 1819 obra de Zacarías González Velázquez, propiedad del Museo Cerralbo. Esta sarga tampoco se puede ver hoy día, pero sí he podido conocer información valiosa, gracias a la Conservadora del museo Cristina Giménez Raurell.

Se trata de una pintura destinada al monumento funerario efímero levantado para las exequias de la joven reina María Isabel de Braganza, segunda esposa de Fernando VII, fundadora del Museo del Prado, que murió el 26 de diciembre de 1818 con solo 21 años. Fueron celebradas el día 2 de marzo de 1819 en la iglesia del Convento de San Francisco el Grande.

Fue obra de Isidro González Velázquez, Arquitecto Mayor del rey.

Estampa Museo de Historia “Cenotafio erigido para las reales exequias de la Reina María Isabel de Braganza” «Isidro G. Velázquez. Grabador Francisco Jordán. (memoriademadrid.es)

Participaron los mejores artistas de la época, escultores, tallistas, carpinteros, doradores, vidrieros, tapiceros… el poeta Nicasio Gallego pronunció los discursos previos a los responsos por la reina.

El hermano del arquitecto, Zacarías –ambos formaron parte de una gran familia de artistas- realizó las pinturas, aguazo sobre sarga, veinticuatro metros de grisalla pintados para cubrir el pedestal del cenotafio que estaba coronado por un gran obelisco.

Zacarías González Velázquez (Madrid, 1763-1834), gran pintor de historia al estilo neoclásico, fue Pintor de Cámara de Fernando VII, también llegó a ser Director de la Real Academia de Bellas Artes.

El friso consta de dos piezas de ligamento en tafetán que suman cerca de veinticinco metros. Los dos lienzos se cosieron en horizontal, a lo largo.

La obra está compuesta por 54 figuras que escenifican el duelo desfilando tristes por la reina desaparecida y nos hablan en un lenguaje alegórico.

Los elementos fueron desmontados y repartidos por distintos lugares, Colegio de María de Aragón, fundaciones religiosas, Palacio Real, Casón del Buen Retiro… No se sabe cómo llegó esta pieza hasta el Palacio del marqués de Cerralbo. Se creyó destruida, pero felizmente se encuentra en las Colecciones del Museo. Catalogada en 1924, gracias a las fotos de Otto Wunderlich se sabe que hacia 1941 estuvieron expuestas en el piso bajo, un lienzo en la pared y el otro en la escalera que unía esta planta con el piso principal. Después la sarga fue almacenada.

En 2013 fue identificada por Alejandro Martínez Pérez, cuyo valioso trabajo sirvió para catalogar detalladamente la obra. Toda su interesante investigación se puede leer en el artículo citado al final.

Tras su restauración, actualmente se encuentra en los almacenes del museo.

Sería maravilloso que algún día pudiéramos contemplarla, acaso en una exposición y, puestos a soñar, verla junto a la sarga de Juan de Villoldo, del Museo de Historia. Imaginemos una exposición dedicada a las Sargas, telas pintadas… algún día en algún lugar.

Por : Mercedes Gómez

——

Bibliografía:

Descripción del cenotafio erigido para las reales exequias de la reina nuestra señora Dª María Isabel de Braganza. Madrid 1819.

Martínez Pérez, Alejandro. “La muerte elocuente de una reina. El friso de Zacarías González Velázquez para el cenotafio de Isabel de Braganza (1819)”. Ars Magazine, nº 18, abril-junio 2013, pp. 58-70.

Museo de Historia (memoriademadrid)

Contábamos hace unos meses que la pintura al temple sobre tela es una técnica muy antigua aunque su uso se desarrolló durante la Edad Media y llegó a ser muy habitual en los siglos XV y XVI en Flandes, llegando a otros países, entre ellos España. Los sargueros españoles eran los cleederscrivers flamencos o, en inglés, los cloth painters (pintores de telas). Era un oficio más, regulado por las Ordenanzas, como el de dorador, el pintor de retablos, de techumbres de madera o de murales.

Ahora vamos a completar aquel artículo Sargas, telas pintadas gracias al conocimiento de nuevos documentos e información.

Comenzamos hoy refiriéndonos a las mencionadas Ordenanzas que la investigadora Mercedes Agulló sacó a la luz, tal vez único documento conocido sobre el tema, incluidas en su libro Noticias sobre pintores madrileños de los siglos XVI y XVII.

Con fecha 11 de mayo de 1543 el Ayuntamiento estaba reunido como era habitual en las Casas de la plaza de San Salvador –hoy plaza de la Villa–. Ese día firmaron y publicaron en las Actas de reunión las Ordenanças de pintores, ordenanzas para el ofiçio de pintores de sargería.

Habían sido solicitadas por algunos oficiales sargeros vecinos de la Villa para que los pintores fueran examinados y que solo ejercieran el oficio si antes eran declarados hábiles para ello.

Se estableció que ningún pintor del arte de la sargería de cualquier calidad o condición podía pintar en Madrid si no era examinado por los examinadores nombrados por la Villa, bajo pena de 600 maravedíes si hiciera lo contrario, el doble la segunda vez que infringiera la norma. A la tercera sería privado del oficio y desterrado de Madrid y su tierra.

Firmados los acuerdos, los presentes, el Corregidor y los Regidores suplicaban a Su Majestad los confirmara y mandara guardar.

Poco después, aproximadamente en 1547 fue cuando fueron instaladas las grandes sargas que cubrían el retablo de la bellísima Capilla del Obispo, entre las que estaba la que parece única pieza conservada, que ya vimos, el Descendimiento de la Cruz, de Juan de Villoldo, hoy guardada en los almacenes del Museo de Historia.

Así consta en el Inventario del Ayuntamiento de Madrid 2014, Muebles de carácter histórico o artístico.

La sarga está archivada con el nº 00073057 como Pintura, temple sobre sarga, con el título de “Descendimiento”, Juan de Villoldo, aprox. año 1547. Medidas 7,90 x 3,10 m.

Continuará…

Por : Mercedes Gómez

——

Bibliografía:

AGULLÓ y COBO, Mercedes. Noticias sobre pintores madrileños de los siglos XVI y XVII. Departamentos de Historia del Arte de las Universidades de Granada y Autónoma de Madrid. Granada 1978. Pág. 193.

Inventario del Ayuntamiento de Madrid. Muebles de carácter histórico o artístico. Madrid 2014.

Comentarios recientes