You are currently browsing the tag archive for the ‘siglo XV’ tag.

Colmenar Viejo es uno de los pueblos que formó parte del territorio conocido como Real de Manzanares, junto a Soto del Real, Hoyo de Manzanares, Miraflores… que fueron objeto de pleitos entre Segovia y Madrid durante toda la Edad Media. Juan I de Castilla los adjudicó a Pedro González de Mendoza (1340-1385); Íñigo López de Mendoza (1398-1458) fue el I Conde del Real de Manzanares.

Bajo el patronazgo de los Mendoza, propietarios del Real de Manzanares, se levantó a finales del siglo XV la iglesia.

En 1504 el rey Fernando el Católico concedió a Colmenar la categoría de villa.

Basílica de la Asunción de Nuestra Señora

La Basílica de la Asunción es uno de los templos más importantes y bellos de la Comunidad de Madrid, construido sobre la antigua parroquia de Santa María, iniciado hacia 1480-90 y finalizado en la década de 1540. Su estilo es gótico tardío, con algunos elementos renacentistas.

Las obras comenzaron por los pies, al parecer para que pudiera continuar el culto en la primitiva iglesia mientras se edificaba la nueva. En esta primera etapa se construyeron los tres primeros tramos bajo la dirección de Juan Guas que diseñó también las portadas.

Cerca de 1500 comenzó la segunda etapa constructiva –Juan Guas había muerto en 1496– a cargo de Hannequin de Cuéllar, hijo de Hannequin de Bruselas. En esta época se construyó el presbiterio y la magnífica torre.

La iglesia es de fábrica de granito, excepto sus tres puertas de acceso que fueron construidas en piedra caliza. Las más ricas en ornamentación son las de las fachadas norte y oeste, según modelo de Juan Guas inspirado en el arte mudéjar, con varios arcos, alfiz y moldura alrededor de todo el conjunto.

Los escudos que las adornan son -ya del siglo XVI- los del III Duque del Infantado, don Diego Hurtado de Mendoza, casado con doña María Alonso de Pimentel, hija del Conde de Benavente.

La portada sur o Puerta del Sol es más sencilla, cubierta con un pórtico de madera sobre tres columnas dórico-toscanas, añadido a finales del siglo XVII.

En el interior la imponente iglesia tiene planta basilical con tres naves, crucero y ábside ochavado.

El altar mayor fue decorado con un pequeño retablo mural gótico de tracería estucada. La pintura fue descubierta en 1981 y limpiada en 1993.

Se cree que pudo formar parte del sepulcro de Benito López, sacerdote de Collado Mediano que murió en 1500 y fue allí enterrado.

El mural representa La Misa de San Gregorio, símbolo funerario frecuentemente utilizado en la Edad Media, bajo un calvario con la calavera de Adán.

Lo cierto es que es imposible contemplar el mural, se encuentra oculto detrás del extraordinario retablo plateresco que pasó a presidir el altar mayor, considerado de la escuela toledana. Nos cuentan que está situado a la altura del extremo inferior izquierdo del retablo actual.

Hacia 1540 se inició el último periodo de construcción de la iglesia durante el cual se incorporó la sacristía y el coro con su monumental escalera, a cargo de Rodrigo Gil de Hontañón o su escuela.

El retablo fue realizado entre 1560 y 1583. Sus 12,5 m. de altura por 11,60 de anchura exponen con gran riqueza iconográfica las figuras y escenas del Antiguo y Nuevo Testamento.

En su ejecución intervinieron varios artistas. En la traza, ensamblaje y parte de la decoración de su arquitectura, los escultores Juan de Tovar y Francisco de Linares. El dorado y estofado fue posiblemente obra de los pintores Rodrigo de Vivar y Jerónimo Rodríguez.

La obra escultórica se atribuye a Francisco Giralte, autor entre obras del retablo de la madrileña Capilla del Obispo.

La pintura, de gran valor, fue realizada por artistas toledanos y de la escuela madrileña. Son seis tablas que representan escenas del Nuevo Testamento. La Anunciación, situada en el cuerpo inferior a la izquierda –tras ella se encuentra la pintura de San Gregorio– se cree es obra de Diego de Urbina, discípulo de Alonso Sánchez Coello, pintor de Cámara del rey Felipe II. Dos tablas se han atribuido al propio Sánchez Coello, El Nacimiento y La Adoración de los Magos. Otras pinturas fueron obra de Hernando de Ávila.

En las dos naves laterales hay cinco retablos. Junto al altar mayor en el lado de la epístola, el retablo barroco de la Virgen del Rosario, con una imagen del siglo XVI procedente de una ermita desaparecida; en el lado del Evangelio, el de la Inmaculada Concepción. Otros son los de la Encarnación, de Santa Ana y el de San Juan Nepomuceno.

Todos los espacios están cubiertos por hermosas bóvedas de arista con terceletes.

Museo de Arte Sacro

Desde el verano de 2009 la Basílica acoge un interesante Museo de Arte Sacro.

Las piezas se distribuyen entre el coro y los cuartos de la torre.

En el coro contemplamos la caja del órgano del siglo XVII, imágenes religiosas de varias épocas, libros de coro de los siglos XVI y XVII, piezas y ornamentos litúrgicos, y otros objetos, testigos de la larga historia de Colmenar Viejo.

Desde el coro iniciamos la subida a la torre, un verdadero viaje al siglo XVI.

En el primer cuarto hay valiosas esculturas. Una de las joyas que admiramos es una Virgen con Niño realizada en alabastro hacia 1530, relacionada con el taller de Diego de Siloé.

En el segundo rellano, algunas piezas de retablos. También se exhiben pinturas del siglo XVIII. Además de las piezas del museo, algunas fotografías nos muestran cómo era la iglesia a principios del siglo XX y un detalle del mural de La Misa de San Gregorio.

La Torre-Campanario

La torre se levanta majestuosa a los pies de la iglesia, en el lado sur. Como dice Áurea de la Morena, es “una de las más importantes de Castilla por su tamaño, categoría artística y singularidad”. Coronada por el chapitel, es cuadrangular, con 8,80 m. cada lado, y una altura de 50,12 hasta la cúspide.

En el exterior, del piso superior salen unas gárgolas, con forma de dragón en las esquinas y de león en los lados.

El chapitel se adorna con pináculos en las esquinas y centro de cada lado, y las aristas están adornadas por leones, dragones y grifos. Una balaustrada completa la rica ornamentación. Aunque por la altura no se puede apreciar, las esculturas son muy detalladas. Se cree pudieron ser obra de Francisco y Simón Colonia.

Las escaleras de caracol por las que vamos subiendo están divididas en tramos que se corresponden con cada cuerpo de la torre, ubicados en diferentes esquinas con el fin de equilibrar los pesos en cada uno de dichos tramos.

Durante el ascenso sorprende la belleza de las formas de los elementos arquitectónicos, los detalles, la magnífica piedra de granito local.

Y llegamos al precioso campanario en cada uno de cuyos lados se abren dos ventanas alargadas rematadas con un arco de medio punto.

Desde aquí podemos oír las sonoras campanadas y ¡qué maravilla ver el interior del chapitel!

El chapitel o aguja octogonal, hueca, es de piedra caliza.

Es muy emocionante estar en el campanario, admirar el chapitel desde aquí, y contemplar la histórica villa de Colmenar Viejo y las montañas a lo lejos.

Por : Mercedes Gómez

——-

Basílica de la Asunción

Calle de Isabel la Católica, 2 – Colmenar Viejo

Museo de Arte Sacro, lunes a viernes de 11 a 13 h. Entrada: 3 euros.

——-

Bibliografía:

VVAA. Madrid, Villa, Tierra y Fuero. Ed. Avapiés. Madrid, 1989.

DE LA MORENA, Áurea. “La torre campanario de la iglesia parroquial de Colmenar Viejo (Madrid) en Anales de Historia del Arte, nº1, Madrid 1989.

Pintura mural de la Comunidad de Madrid. Comunidad de Madrid, 2015.

De forma natural, de las Puertas de las murallas que rodearon Madrid desde el siglo IX, partían caminos que se convirtieron en calles, que casi nunca tenían nombre, y después en vías principales de los sucesivos ensanches de la villa; su trazado aún se conserva en algunos casos. Una de las más importantes, una vía regis o vía real cuyo origen se remonta al primer Mayrit, que luego tendría distintas denominaciones en sus diferentes tramos, hoy es la calle Mayor.

Con el crecimiento de la villa hacia el este, el camino que partía de la Puerta de la Almudena se convirtió en calle de la Almudena, donde luego se ubicaría, a la altura de la actual calle de los Milaneses, la Puerta de Guadalajara, de la muralla cristiana.

La prolongación de la calle desde la Puerta de Guadalajara hasta una nueva Puerta, llamada del Sol, a finales del siglo XV recibía el nombre de calle grande de la Puerta del Sol.

Alrededor del antiguo camino creció la villa de Madrid. Igual que había ocurrido en el Madrid islámico entre los siglos IX y XI, después de la construcción de la nueva muralla cristiana en el siglo XII, la población fue creciendo en un arrabal alrededor de las iglesias de San Martín, San Ginés y Santa Cruz que fue rodeado por una nueva tapia, la Cerca del Arrabal, cuyo posible trazado ya recorrimos aquí.

Recordemos que fue levantada hacia 1438 con fines fundamentalmente administrativos e higiénicos, debido a una gran epidemia de peste, una de las muchas desgracias que asolaron Madrid a lo largo del siglo XV como hemos visto en anteriores entradas.

Por esas mismas fechas, y por el mismo motivo, se fundó la Ermita de San Andrés y un hospitalillo, que debieron quedar en las afueras de la Puerta del Sol, con el fin de atender a los numerosos enfermos, origen del Hospital y de la Iglesia del Buen Suceso, que también hemos visitado.

La Puerta del Sol era una de las puertas de la Cerca. Aunque se dice que el nombre puede deberse a que hubo una figura de un sol sobre ella, este hecho no está documentado, se debe a que la puerta estaba orientada al este.

Aproximadamente desde 1440 el caserío fue aumentando a ambos lados del camino que partía de la Puerta de Guadalajara.

El rey Trastamara Enrique IV (1454-1474*) contribuyó en gran medida a la expansión de Madrid, concediendo mercados, convocando Cortes y ordenando mejoras, así lo reconoce y agradece una placa municipal en la cercana plaza de la Villa.

Durante su reinado en las cercanías de la Puerta de Guadalajara se establecieron vecinos ilustres, como los Lujanes; recordemos que la Casa y su Torre fueron construidas a partir de 1460. Antes, hacia 1430 Ruy Sánchez Zapata había edificado su palacio. También en este tiempo se produjo un aumento de la población en general que alcanzó la Puerta del Sol. Incluso conocemos a algunos de sus vecinos más modestos. Sabemos que a 18 de julio de 1478 Juan de Madrid allí tenía su casa. El 14 de abril de 1488 en las Actas de Acuerdos del Concejo se habla del Licenciado de Rojas y su casa con su palomar ubicada en la Puerta del Sol.

A finales de siglo son varias las reformas aprobadas para mejorar la calle de la Puerta del Sol. El 17 de marzo de 1497 entre otros acuerdos municipales se decidió que, con el fin de que se ennobleciera, en la calle de la Puerta del Sol se hicieran portales huecos. Al año siguiente se mandó empedrar.

En numerosas visitas al Museo de San Isidro, también al Museo Arqueológico Regional en Alcalá de Henares, hemos podido contemplar los hallazgos arqueológicos que reconstruyen nuestra historia, las huellas del primer Mayrit árabe, los restos de los arrabales islámicos, el Madrid cristiano… En la exposición actual sobre Las Murallas de Madrid se muestran dos tinajas y una cantimplora de los siglos XIV-XV procedentes de las excavaciones de la Cuesta de la Vega y de la Plaza de Oriente, que tantos hallazgos han deparado, y otros cacharros de la Casa de Iván de Vargas, plaza del Rollo y del Palacio de los Condes de Paredes, zonas pertenecientes al recinto cristiano.

Pero no es fácil ver restos del Madrid de esta época hallados en terrenos del Arrabal medieval, en este caso en la Puerta del Sol.

En la exposición del Museo Municipal inaugurada a finales de 1979 que mencionamos en la entrada anterior, Madrid hasta 1875 : testimonios de su historia, se expusieron unos objetos domésticos, muy sencillos, y sin embargo muy importantes.

Tres escudillas, dos platos, una vasija y una taza de barro cocido, datados en el siglo XIV-XV. Gracias al Catálogo sabemos que pertenecen al Museo Arqueológico Nacional y que aparecieron de forma fortuita durante las obras en la Puerta del Sol, en algún momento anterior a dicho año 1979.

Es una grata sorpresa descubrir que existen algunos de los objetos acaso utilizados por Juan de Madrid, el Licenciado Rojas, o alguno de sus vecinos o antepasados. Recuerdos de la vida cotidiana y testigos de otra etapa importante en la historia de Madrid.

Por : Mercedes Gómez

———

Libros de Acuerdos del Concejo madrileño (1464-1515, cinco vol.). Ayuntamiento de Madrid, 1932-1987.

Catálogo exposición Museo Municipal, Madrid hasta 1875 : testimonios de su historia. Ayuntamiento de Madrid, 1979.

*NOTA : Actualizado 7 mayo 2024

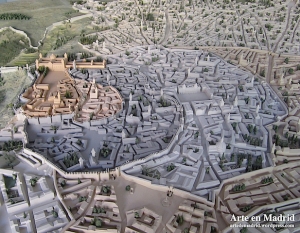

En el siglo XV la Villa continuaba creciendo, como había ocurrido desde el siglo IX, hacia el este, aumentando la superficie habitada hasta llegar a desbordar los límites de la muralla. A lo largo de la segunda mitad del siglo se incrementó la población, de cinco mil a unos doce mil habitantes en los comienzos del XVI. Madrid era una ciudad pequeña, pero no hay que menospreciarla, tenia su importancia entre las ciudades castellanas medievales. Era uno de los diecisiete lugares con voto en Cortes, las cuales se habían celebrado ya aquí en alguna ocasión.

Una nueva cerca llamada del Arrabal encerró las tierras que a partir del siglo XII se fueron poblando en las afueras del recinto cristiano.

Algunos autores sitúan su construcción a mediados del siglo, en tiempos de Enrique IV; Urgorri en su trabajo dedicado al Ensanche de Madrid en tiempos de Juan II y Enrique IV, aunque dejaba fuera al arrabal de Santo Domingo, dibujó la Cerca del Arrabal considerando que ya existía en 1440, en tiempos de Juan II. En la misma línea, el profesor Montero Vallejo opinó que se trazó en 1438, reinando Juan II, y que se construyó con fines fundamentalmente administrativos e higiénicos, debido a una gran epidemia de peste, una de las muchas desgracias que asolaron Madrid a lo largo del siglo XV como vimos durante nuestra visita a los restos de la muralla en la calle de Santiago.

Hasta entonces solo hubo arrabales independientes, separados de la Villa con cercas propias, al menos alguno de ellos, como veremos. La nueva cerca los englobó todos, aunque la Villa por antonomasia continuó siendo el recinto rodeado por la muralla cristiana del siglo XII, allí se encontraban todos los centros de importancia.

Antes de emprender el paseo consultamos los Libros de Acuerdos, publicados por el Ayuntamiento de Madrid, con las actas escritas desde 1464 –veintiséis años después del levantamiento de la tapia– a 1515 en busca de referencias a las murallas y cercas. Son pocas. La muralla había dejado de tener importancia defensiva y sobre todo se alude a ella para acordar alguna reparación. El 27 de septiembre de 1464, ya reinaba Enrique IV, el Concejo aprobó una derrama para reparo de los muros de esta Villa de veinte mil maravedís. Deberían pagar los caballeros y escuderos y dueñas y doncellas, y privilegiados, y judíos y moros y pecheros.

Las referencias a la cerca son básicamente a la muralla que rodeaba la Villa, a la que se habían adosado las casas en algunos tramos. Se reparaba especialmente la parte intramuros, a cargo del Concejo o de los dueños de las casas. Se alude varias veces a que los regidores vigilaban la cerca por dentro. Y donde uviere casa se requiera a los dueños de las casas que lo reparen.

Las Actas nombran sobre todo las puertas de la antigua muralla, la de Valnadú, de Guadalajara, Cerrada, de Moros y de la Vega.

La Puerta de Valnadú, en la actual plaza de Isabel II y próxima al Alcázar, a finales de siglo seguía siendo importante. Entre 1493 y 1498 son varios los acuerdos respecto a su reparación y limpieza. En las afueras creció el arrabal de San Ginés.

También se mencionan las puertas de la nueva Cerca que vamos a recorrer: la puerta de Santo Domingo, del Sol, Tocha (Atocha) y Toledo. A veces se nombra a los vecinos del arrabal de Madrid.

Si el camino exacto que seguían la Muralla árabe y la Muralla cristiana esconden algunos misterios, el trazado de la Cerca que encerró los arrabales medievales en el siglo XV es aún más desconocido. No hay restos. En cualquier caso la Cerca del Arrabal debía partir de la muralla, en las proximidades del Alcázar y de la Puerta de Valnadú. Así que comenzamos nuestro paseo una vez más junto al Palacio Real.

Resulta difícil suponer cómo fueron estos parajes hace casi seis siglos; donde ahora encontramos sólidos edificios, asfalto y automóviles, antes solo había campo, huertas, un humilde caserío y algunas calles empedradas en el mejor de los casos. El camino que hoy recorremos lleno de tiendas, terrazas, paseantes y turistas, eran caminos de tierra por los que junto a los madrileños de entonces los animales andaban sueltos, cerca de los arroyos, lagunas y muladares… No hay fotos ni pinturas, ni siquiera planos. Solo los documentos antiguos nos pueden dar una imagen de lo que era la Villa por entonces. La única forma de al menos acercarnos un poco a comprender lo que pudo ser, es paseando y recorriendo sus contornos, imaginando.

Parece ser que la nueva tapia subía por los terrenos donde hoy se ubica la calle de la Bola…

… para dirigirse hacia la Puerta de Santo Domingo, rodeando este antiguo arrabal.

El arrabal de Santo Domingo, que fue eminentemente rural, surgió en el siglo XIII, en torno al Monasterio. La Puerta de Santo Domingo estuvo a la altura de la actual plaza.

Desde la Puerta de Santo Domingo la Cerca debía discurrir por la calle Preciados en dirección a las Eras de San Martín.

Lo que hoy es la calle del Carmen debía ser la ronda exterior. En la zona había alfares y tejares junto a las tierras de cultivo que comenzaban a poblarse. Además de en la agricultura Madrid había desarrollado una gran actividad y fama en la artesanía.

También fue por entonces cuando comenzaron a tener lugar las llamadas Ferias de Madrid. Aunque anteriormente ya había actividad comercial en torno a las Puertas de la Vega y de Guadalajara y en plazas como la de la Paja, fue el rey Juan II quien concedió a la Villa el privilegio de poder celebrar dos ferias anuales libres de alcabalas o tributos, lo cual fue también importante para la Villa.

Caminando por la hoy, como antaño, zona comercial, vamos hacia el arrabal de San Martín, que fue el primer arrabal cristiano. San Martín surgió muy pronto, en el mismo siglo XII, alrededor del desaparecido Monasterio. A mediados del XIII se abrió la Puerta de San Martín o puerta del Arraval, al final de la calle que aún lleva su nombre, Postigo de San Martín. En un primer momento debía estar a la altura de la calle de las Navas de Tolosa, posteriormente se ubicó más al norte, casi en lo que hoy es la plaza de Callao.

Las llamadas Eras de San Martín que debían llegar a la actual Gran Vía fueron ocupadas por edificaciones a mediados del siglo. No muy lejos, donde hoy se encuentra la plaza de España, procedente del norte de la Villa bajaba el Arroyo de Leganitos; la zona era propicia para huertas y alfares que facilitaron la actividad comercial.

Por tanto, San Martín fue territorio urbano –la otra vía pública importante del arrabal correspondía a la actual calle de la Flora– y de cultivo. Hacia 1321 pudo existir una cerca común para San Martín y Santo Domingo, separados por la actual Costanilla de los Ángeles.

San Ginés, que aparece como collación en el XIV fue el arrabal más urbano, próximo a la Puerta y Camino de Guadalajara, extendiéndose hasta el terreno abierto donde se ubicaría la Puerta del Sol.

El 13 enero de 1501, el Concejo acordó que se empedrara la calle del arrabal que va a la puerta del Sol.

Una alusión importante a las puertas y a cual era el límite de Madrid a finales del siglo XV la tenemos en los datos que nos aporta la sesión dedicada el 2 de marzo de 1496 a la limpieza y salud de la Villa en la que los presentes tomaron varios acuerdos. Que no hubiese puercos en ella, ni en los arrabales, ni en las casas… que no se echara basura en las calles, ni agua sucia, ni gallinas muertas. La basura solo se podía llevar a los muladares o basureros señalados por la dicha Villa:

A la puerta de Alvega o de la Vega, a mano izquierda en el barranco, y a la puerta de Moros, donde fue puesto un palo, y a la puerta de Tocha (Atocha) y a la de Santo Domingo y del Sol, donde fuera señalado, so pena que quien en otra parte lo echare pague cien maravedís.

Desde Sol, por la calle de Carretas la Cerca se dirigía a la plaza de Jacinto Benavente donde la Puerta de Atocha o de Santa Cruz daba entrada al arrabal de Santa Cruz.

Por las calles de Concepción Jerónima y Conde de Romanones, plaza de Tirso de Molina y calle del Duque de Alba llegamos a San Millán, último arrabal en conformarse. Frente a la Ribera de Curtidores, entre las calles de Duque de Alba y San Millán existió un Portillo.

Por la calle de las Maldonadas llegamos a la calle Toledo, frente a la plaza de la Cebada donde entonces debió existir la primera Puerta de Toledo.

En 11 de febrero de 1502 se menciona la Puerta de Toledo. Con motivo de la visita de los príncipes, nuestros señores, Juana y Felipe que desde Madrid se dirigían a Toledo por la calle grande de la plaza a la puerta de Toledo, se ordenó a todos los vecinos blanquear sus pertenencias, so pena de 600 maravedís a cada uno.

Finalmente, la Cerca llegaba hasta algún lugar cercano a la Puerta de Moros para cerrar los arrabales imparables, que continuaban creciendo. Por eso su vida duraría poco más de un siglo; poco después del asentamiento de la Corte en Madrid, hacia 1566 el rey mandó levantar un nuevo muro, la Cerca de Felipe II.

Por: Mercedes Gómez

—–

Bibliografía:

Libros de Acuerdos del Concejo madrileño (1464-1515, cinco vol.). Ayuntamiento de Madrid, 1932-1987.

Urgorri Casado, Fernando. «El ensanche de Madrid en tiempos de Enrique IV y Juan II» en Revista de la Biblioteca, Archivo y Museo, nº 67. Ayuntamiento de Madrid, 1954.

Montero Vallejo, Manuel. Madrid musulmán, cristiano y bajo medieval. Ed. Avapiés. Madrid 1990.

Montero Vallejo, Manuel. El Madrid medieval. Ed. La Librería. Madrid 2003.

Montero Vallejo, Manuel. El Madrid de Isabel I. Ed. La Librería. Madrid 2004.

Continuamos nuestros paseos en busca de los restos de las murallas de Madrid, que siempre nos deparan sorpresas emocionantes.

Como sabemos, la muralla cristiana del siglo XII, desde la Puerta de Valnadú –en la actual plaza de Isabel II–, en su camino hacia la Puerta de Guadalajara en la calle Mayor, atravesaba lo que luego sería la manzana 418 entre las calles del Espejo, y las calles de la Escalinata y Mesón de Paños, para llegar a la Costanilla de Santiago.

Los tramos que atraviesan esta manzana y siguientes son algunos de los pocos representados en la Planimetría General de Madrid del siglo XVIII, por lo que el paso de la muralla por este lugar no era desconocido, pero solo los trabajos arqueológicos han permitido constatarlo y en algunos casos, como vimos en artículos anteriores, admirar los restos conservados.

En la calle de Santiago nº 2 tras el derribo del edificio que lo ocupaba, que según me cuenta un amable vecino “era muy bonito”, en 1977 en el solar se realizó una intervención arqueológica dirigida por Luis Caballero.

Leemos en el imprescindible libro La Forma de la Villa que “se ciñó al control de la cimentación de la edificación allí proyectada, además de dos pequeños sondeos. Los resultados consistieron en la documentación de un muro de verdugos de ladrillo datado en el siglo XV y la reconstitución de la muralla del II Recinto Amurallado como línea de parcela en época moderna”.

Posteriormente se construyó el nuevo edificio que vemos hoy.

Bajo las viviendas, en el garaje, se guardan muestras de aquellos importantes hallazgos.

Son las huellas del Madrid medieval y de la evolución del urbanismo de la Villa.

Las paredes del aparcamiento bajo esta casa moderna conservan los restos de las casas antiguas que ocuparon este solar junto a la muralla, intramuros, hace alrededor de seis siglos.

En este Madrid que guarda tan pocos recuerdos de su historia no deja de resultar enternecedora además de inapreciable la visión de este humilde muro que en el siglo XV estaba situado junto a la Puerta de Guadalajara, una de las puertas de la Villa.

Reinaron Juan II, Enrique IV… La Villa de Madrid acogía a la Corte como residencia temporal y era escenario de celebración de Cortes, pero en el siglo XV Madrid vivió momentos muy difíciles. Sufrió grandes sequías, lluvias, heladas, etc. la vida cotidiana se vio terriblemente afectada. La fuerza de las lluvias fue tal que derribó desde de las casas más modestas hasta lienzos de muralla. Faltaban alimentos, llegó la peste… Pero también fueron los tiempos en que la nobleza madrileña construyó sus palacios. Recordemos que muy cerca de aquí construyeron el suyo Ruy Sánchez Zapata y los Lujanes.

Como asombrosos testigos de esa época subsisten los ladrillos y la piedra de estos restos históricos.

La muralla cristiana había sido levantada en el siglo XII como elemento defensivo pero con el tiempo perdió su función, y debido a la expansión de la trama urbana su recia construcción sirvió de apoyo a las edificaciones que hoy día siguen ocupando las mismas parcelas delimitadas hace siglos.

Las construcciones se fueron adosando a la cerca por ambos lados, intramuros y extramuros, a medida que la Villa fue creciendo, quedando sus lienzos escondidos entre las viviendas y sus sótanos. Algunos de ellos han ido apareciendo, mostrando los límites del Madrid medieval y contando algunas cosas sobre cómo era la villa entonces.

Después de cruzar la Costanilla la muralla seguía su camino en dirección a la manzana 415, que paralela a la calle de los Milaneses atravesaba hasta llegar a la calle Mayor.

Según noticia publicada el pasado mes en madridiario en el subsuelo del edificio de la calle Milaneses nº 2, en obras desde hace tiempo debido a varios problemas serios, se han hallado nuevos restos arqueológicos. Ojalá podamos conocer más detalles sobre estos hallazgos.

Por : Mercedes Gómez

——-

Bibliografía:

Ortega Vidal, J. y Marín Perellón, F.J. : La Forma de la Villa. Comunidad de Madrid. 2004.

Suárez Fernández, L. : “Madrid desde la Academia. Cap. 4. De ciudadela a villa real”. Historia 16, nº 281, Madrid 1999, págs. 77-87.

A estas alturas ya casi todos conocéis a mi amigo David y sabéis que ahora vive un poquito lejos, en Londres. Pero estos días hemos tenido ocasión de recordar antiguos paseos compartidos por las calles del viejo Madrid y revivir el trabajo realizado en común hace algún tiempo, siempre hablando de «esas cosas que tanto nos gustan», sobre todo de nuestra villa medieval, tan sugerente y llena de contrastes, que él conoce a la perfección.

Para mí ha sido un placer y una alegría preparar este articulo juntos, ¡gracias David!.

Esperamos que os guste y os resulte tan enigmático como a nosotros.

Mercedes

____________________________________________________________

—–

La iglesia de San Nicolás de Bari o San Nicolás de los Servitas es una de las joyas de nuestro querido Madrid al ser la iglesia más antigua de la capital. En su emplazamiento posiblemente se levantó una mezquita de barrio, sucediéndole después la iglesia cristiana que ya estaba levantada en 1202 según el Fuero de Madrid.

Como comprobamos en nuestra primera visita, aunque ha sufrido numerosas reformas a lo largo de los siglos tanto en su interior como en su exterior conserva elementos de todas las épocas. Destaca la torre mudéjar del siglo XII rematada por un chapitel del siglo XVII.

La iglesia es del siglo XV y conserva varios elementos medievales. La nave y las capillas son también del XVII, y el bello pórtico de entrada de granito, con la imagen de San Nicolás obra del escultor Luis Salvador Carmona, es de comienzos del siglo XVIII.

Paseando por el exterior de la iglesia, y concretamente mirando las piedras de su ábside, encontramos por debajo de la ventana central y a la izquierda, un sillar reutilizado con los fragmentos de una inscripción.

¿Qué puede ser? ¿A qué época pertenece? ¿Qué significan esas letras? Pues vamos a intentar desvelar algunos misterios.

Transcripción

Se trata de un fragmento de una inscripción realizada en piedra caliza con un tipo de letra humanística capital, en castellano. Las letras que aparentemente podemos reconocer son:

A DE LA

QUE SA

V MOSE

VN AÑO Y

SMº SACRA

R QVEND

EV

1ª línea: Al principio se aprecia la finalización de una línea diagonal correspondiendo posiblemente con una A, a continuación a E y la D se unen para formar una sola letra, la L es encuentra poco marcada pero apreciendo bien el ángulo recto de la letra, y finalmente la A aparece cortada.

2ª línea: La Q es la formación de una O semicerrada con una prolongación de un trazo recto hacia la derecha (como aparece en la 6ª línea). La VE aparecen unidas y la S y A son trazos bien apreciables.

3ª línea: Existen unas primeras líneas diagonales que pudiera ser una V y a continuación una M, una posible O (ya que se aprecia dos líneas curvas pero no claras), y a S y E que sí son apreciables.

4ª línea: Se lee claramente VN AÑO y a continuación se aprecia el asta o trazo vertical de una letra, posiblemene una Y. Hay que decir que la Ñ en época medieval y moderna no existía y la virgulilla o la línea que escribimos por encima es una abreviación de una doble NN.

5º línea: Empieza con la S, después la M con una pequeña O (lo que significa que es una palabra abreviada), después los siguientes trazos podrían tratarse de una S (aunque no estamos muy seguros) y la A, C y R se aprecian claramente. Posiblemente la siguiente letra sea una A. Sin estar seguros del todo posiblemente esta frase quiera decir S[ANTISI]MO SACRA[MENTO].

6ª línea: Se aprecia bien una R, le sigue una Q (como en la 2ª línea) y una V. A continuación hay un espacio donde parece que la piedra un poco picada sin saber si habría alguna otra letra en medio. Le sigue una posible E, una N y un trazo curvo unido a la N que podría ser una D.

7ª línea: Lo único que puede verse bien es una E y después un asta diagonal, posiblemente una V.

A qué pertenece

Este fragmento es indudablemente la reutilización de una lápida sepulcral o conmemorativa. La persona o difunto que encarga una lápida sepulcral es una persona de clase media-alta, lo suficiente adinerado como para poder tener un enterramiento y un epitafio que lo recuerde.

Los enterramientos desde la edad media solían producirse en el exterior de las iglesias, para aquellos sin recursos económicos, y en el interior de las iglesias, para los que tenían más recursos. Y dentro de este grupo, aquellos que podían pagar más dinero se enterraban más cerca del altar ya que era un modo de estar más cerca de Dios.

Al tratarse de una fragmento reutilizado como un sillar lo primero que nos preguntamos es de dónde proviene, si de la propia iglesia de San Nicolás o de otro lugar. Aunque sabemos que el ábside de San Nicolás se reformó a finales del siglo XV, no creemos que pueda tratarse de su interior ya que la propia familia del difunto habría pagado para que su recuerdo no se destrozara, a no ser que fuera suplantada por un epitafio de mayor coste. Podríamos pensar en un epitafio en el cementerio de San Nicolás, en el exterior, pero ¿alguien con el suficiente dinero para realizar un recuerdo en piedra estaría enterrado en el exterior? No lo creemos, ya que el mayor triunfo en aquel momento era enterrarse en el interior del templo y lo más cercano de la capilla mayor (para estar más cerca de Dios).

Datación de la piedra

Para precisar la datación de esta inscripción tenemos varios argumentos para decir que es de finales del siglo XV. Por un lado el ábside de San Nicolás fue transformado y ampliado a finales del siglo XV cuando se utilizó como capilla funeraria de la familia de los Zúñiga. Para ello levantaron un ábside poligonal con cubierta interior de nervios de crucería con terceletes, típica de este momento del reinado de los Reyes Católicos. Los sillares tienen un color blanquecino y se pueden apreciar afloramientos del cretácico superior, lo que hace pensar que la piedra procede de las Canteras de Redueña en las zonas de Guadalix de la Sierra, el Molar, Venturada o Torrelaguna, de hecho la parroquia de Santa María Magdalena de Torrelaguna (finales del s.XV) está realizada con esta misma piedra.

Por otro lado en la 4ª línea se puede leer claramente VN AÑO. Se puede referir bien a una edad (del difunto) o a una fecha (quizás la de la lápida). Si el ábside es de finales del siglo XV, descartamos que pueda ser 1501, por lo que podría ser 1481 o 1491.

La escritura es en letra humanística capital. Esta tipología de letra se empieza a utilizar a partir de 1408, por influencia de la letra carolingia y a su vez de la latina romana, con el fin de separarse de los caracteres decorativos de la letra gótica, por lo que esta inscripción está dentro de la época del siglo XV.

Por qué su reutilización

El reutilizar el epitafio puede deberse a dos motivos, pensando en todo momento que ha habido un contrato entre canteros y mecenas para traer piedra de las canteras del norte de Madrid y labrarlas para realizar la capilla del siglo XV, pudo haber ocurrido que:

1.- Bien que en un momento dado no quedara piedra y se decide reutilizar la piedra inscrita, porque pertenezca a una lápida del antiguo ábside, quizás reemplazado por la familia del fallecido.

2.- Bien que una vez construido el ábside se realizara algún arreglo o «chapuza», de tal forma que sin haber quedado material se reutilizara la piedra. Pero esto nos llevaría nuevamente a la pregunta ¿pero de dónde se habrá reutilizado?

Conclusión

Al final, con todos estos datos, lo concluyente sobre esta inscripción es que perteneció a la segunda mitad del siglo XV, procedente de una lápida sepulcral y que fue reutilizada como sillar para hacer el ábside del siglo XV. Todo lo demás tendría que ser objeto de un mayor estudio o bien dejarlo en la conjetura o imaginación que siempre nos ofrece un Madrid escondido.

por : David Gutiérrez y Mercedes Gómez

La Plaza del Conde de Barajas se encuentra en el corazón del Madrid Medieval, al que tanto nos gusta volver de vez en cuando, visitar sus rincones y, siempre con la ayuda de la imaginación, recrear su historia.

Allí, junto a la muralla, entre la Puerta de Guadalajara y la Puerta Cerrada, en los comienzos del siglo XV Ruy Sánchez Zapata construyó su casa-palacio. Don Ruy, que pertenecía a la sexta generación de los Zapata, originarios del Reino de Aragón, fue el primero de una familia que se convertiría en una de las más influyentes de la nobleza madrileña.

Nació alrededor del año 1360 y siendo un doncel creció junto a la hija del rey Pedro IV, Leonor. La infanta se casó en 1375 con el que llegaría a ser el rey Juan I. Al parecer el joven Ruy llegó a Castilla con el cortejo de doña Leonor. En algún momento, en los comienzos del siglo XV, nuestro protagonista se estableció en Madrid, ya para siempre.

Por entonces era Copero Mayor de Enrique III (hijo de los mencionados Juan I de Castilla y de Leonor de Aragón), uno de los monarcas castellanos que mostró más querencia por la Villa, vivió largas temporadas en ella y realizó obras en el Alcázar con el fin de acondicionarlo como residencia real.

Antes de continuar, merece la pena que volvamos por un momento al Castillo de la Alameda que recordemos fue construido hacia 1400 por Diego Hurtado de Mendoza cuya familia había obtenido los Señoríos de Barajas y la Alameda unos años antes. El poderoso don Diego se casó dos veces y, además, tuvo una amante, su prima Mencía Gonzalez de Ayala, a la que, a su muerte en 1404, legó los señoríos, y el Castillo.

Dos años después Ruy se casó con Mencía, quien desgraciadamente murió pocos años después. Él heredó su fortuna y los señoríos de las antiguas aldeas de Barajas y La Alameda, que ella había entregado como dote. Así fue cómo el Castillo pasó de los Mendoza a los Zapata.

Por esa época, tras la muerte de Enrique III, desempeñó la misma función de Copero Mayor para su hijo Juan II, que reinó desde 1406 hasta 1454.

Cuando Ruy quedó viudo contaba más de 50 años, sin descendencia, por lo que al poco tiempo se concertó una nueva boda con la joven Constanza de Aponte con la que tuvo tres hijos. Otra muestra de su vecindad y poder en la Villa es que en 1421 fue procurador en Cortes por Madrid.

Sin duda Don Ruy eligió un buen lugar para establecerse, cerca de la Puerta más importante, la de Guadalajara, principal salida de Madrid, junto a la plaza de San Salvador, hoy plaza de la Villa, lugar de mercado y de reunión del Concejo.

Como decíamos al principio, allí, al abrigo de la muralla, en 1430 construyó Ruy Sánchez Zapata su palacio.

Ese mismo año Ruy y su segunda esposa Constanza fundaron una capilla junto a la cercana iglesia de San Miguel de los Octoes, muy lujosa y con un rico artesonado según los cronistas, la de Nuestra Señora de la Estrella.

Parece ser que Ruy Sánchez Zapata llamado “el Viejo” fue un hombre longevo para la época, vivió al menos 75 años. Su hijo primogénito, Ruy Sánchez Zapata “El Mozo”, heredó su cargo de Copero de Juan II y los Señoríos.

En 1572 Felipe II otorgó el título de Conde de Barajas a su descendiente Francisco Zapata y Cisneros. Los Zapata, condes de Barajas, llegaron a ser dueños de gran parte de las casas de la zona, con el tiempo darían nombre a la plaza, que ya aparece así representada en el plano de Texeira.

De aquellos tiempos medievales no queda nada, apenas la forma de las calles y la muralla, y el recuerdo de la vida de don Ruy y sus ricos descendientes, pero hoy día la plaza es una de las más bonitas, y su arquitectura nos ofrece un bello paseo por la historia de Madrid.

En el nº 1, sobre el antiguo Palacio de los Zapata, se encuentra el que fuera Palacio de la Secretaría de la Santa Cruzada. Construido en 1888 por Gabriel Abreu según proyecto de Francisco de Cubas y González-Montes, marqués de Cubas.

En el nº 2, un edificio de viviendas, uno de los más antiguos de Madrid, pues su origen se remonta a los años 60 del siglo XVII, conservando las características sencillas típicas de la arquitectura del Siglo de Oro.

En el nº 3, construido en los comienzos del siglo XX, la filósofa María Zambrano vivió desde 1931 hasta 1936, así lo recuerda una placa.

Los nº 4 y 6 son obra de Valentín Roca Carbonell, del año 1910.

En los años 80 del siglo XX la plaza del Conde de Barajas se convirtió en la plaza de los pintores.

Desde entonces todos los domingos por la mañana un colectivo de artistas exponen sus obras y alegran la antiquísima plazuela. Es un placer recorrer los tenderetes y contemplar las pinturas, dibujos y acuarelas que nos ofrecen, disfrutar de la plaza, sus bares y su ambiente, y recordar su origen hace tantos siglos. Seguramente aún de vez en cuando se pasea por allí el espíritu de don Ruy y, quién sabe, doña Constanza.

Texto y fotografías : Mercedes Gómez

—–

Fuentes:

Manuel Montero Vallejo. Ruy Sánchez Zapata, la Parroquia de San Miguel y la Capilla de Nuestra Señora de la Estrella. Anales Inst. Estudios Madrileños nº 37, 1997.

El Castillo de Madrid. Guía del Castillo de la Alameda y su entorno. Ayuntamiento de Madrid 2010.

Guía de Arquitectura de Madrid. COAM 2003.

A mediados del siglo XV, reinando Enrique IV, el límite norte de Madrid estaba en la plaza de Santo Domingo. Mas allá de la Puerta del mismo nombre sólo había bosques y cursos de agua que regaban los fértiles terrenos. Y así fue hasta finales del siglo XVI, cuando Felipe II estableció la capitalidad en la Villa.

Por entonces comenzaron a aparecer pequeños núcleos de edificaciones fuera de la cerca, llamados “pueblas”, pero no fue hasta el siglo XVII cuando se produjo un gran crecimiento de población, y bajo el reinado de Felipe IV se construyó una nueva Cerca y se llevó a cabo la urbanización y deforestación de toda esta zona. La Puerta de salida de la villa por el norte pasó a situarse en la actual glorieta de San Bernardo, era la Puerta de Fuencarral.

Entre ambas puertas, sobre un antiguo camino, surgió la calle de los Convalecientes de San Bernardo, alrededor de la cual se trazaron las nuevas calles, una de ellas fue la Calle de las Beatas, que recibió este nombre por el cercano Beaterio, llamado de Santa Catalina de Siena, que se encontraba junto al Convento de Santo Domingo.

Fue en 1887 cuando pasó a denominarse calle de Antonio Grilo, dedicada al poeta cordobés miembro de la Real Academia de la Lengua.

En el inicio del año 2004, un edificio en el número 8 de esta calle, creada sobre aquellos terrenos boscosos históricos, fue el protagonista de una noticia singular. La casa estaba en ruinas y a punto de desaparecer, había sido expropiada a sus dueños para construir un ambulatorio. Pero lo más curioso de todo era que una gran parra que había nacido en su interior hacía más de sesenta años, salía del portal, recorría toda la fachada y se adentraba en los balcones de las viviendas.

(Foto: Claudio Álvarez, El País, 2004)

Poco después el edificio fue derribado, la vid desapareció, nunca se construyó el ambulatorio y el solar ha permanecido abandonado durante años.

Hace unos días leí en el periódico digital Somos Malasaña la pregunta ¿Qué hacemos en el solar público de Antonio Grilo?. Hablaban de un solar propiedad del Ayuntamiento que el pasado mes de junio se había anunciado como un nuevo espacio liberado, tras su ocupación por los integrantes del Patio Maravillas -famoso centro social, actualmente en un edificio ocupado en la calle del Pez-, con el fin de convertirlo en huerto urbano.

El reportaje no mencionaba el número de la calle, pero, no se por qué, inmediatamente lo relacioné con el recuerdo de la antigua parra en esa misma calle, una de esas historias que llaman la atención pero que el paso del tiempo lleva al olvido y a no saber cuál fue el desenlace.

Se trata efectivamente del solar donde hace cerca de siete años aún vivía la enorme y asombrosa vid.

Tal vez estos terrenos, antes acostumbrados a ver crecer poderosos árboles, propiciaron la vida de la desaparecida parra.

No muy lejos, en el jardín de la antigua Universidad Central de San Bernardo, desgraciadamente convertido en un aparcamiento, sobrevive una antiquísima encina, como hace algún tiempo nos contaba Carlos Osorio en su blog Caminando por Madrid.

Ahora los vecinos ya han comenzado a plantar algunas semillas en este recién nacido huerto urbano.

Seguimos sin saber cuál será el desenlace de la historia, si este solar abandonado durante tanto tiempo conseguirá ser escenario de actividades positivas, como pretenden sus ocupantes, o si en el futuro por fin albergará algún servicio necesario para el barrio, pero mientras tanto seguro que el huerto dará sus frutos.

Texto y fotografías por Mercedes Gómez

Hace unos días terminábamos nuestro paseo dedicado a los alarifes de la Villa, ante la puerta cerrada de la Casa de Álvaro de Luján, en la Plaza de la Villa, actual sede de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, tras la cual, decíamos, se encuentra la balaustrada gótica procedente del Hospital de la Latina, dos joyas únicas en Madrid.

Hoy, excepcionalmente, esta institución nos abre su puerta, nos invita a contemplar la bella escalera y a conocer todo el edificio que la alberga.

Por ello, doy mil gracias a la Real Academia, especialmente a las personas que me han atendido, por su ayuda, amabilidad y facilidades para la realización de este reportaje.

Como contábamos hace unos meses en nuestra visita a la Torre de los Lujanes, sede la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, las Casas de los Lujanes fueron construidas por orden de Álvaro de Luján, y están formadas por tres inmuebles. En el nº 2, la Casa y la Torre de los Lujanes, esta última con entrada por la calle del Codo, construidas entre los años 1460 y 1490, y la Casa de Álvaro de Luján, en la plaza de la Villa nº 3, cuyo origen se remonta a 1494.

Por entonces aún no existía la Casa de la Villa, el Concejo se reunía en la iglesia de San Salvador, a cuyas sesiones por cierto consta que acudía muchas veces Álvaro de Lujan como representante de los Caballeros. Frente a las Casas de los Lujanes había un conjunto quizá algo abigarrado, no resulta fácil imaginarlo, la Cárcel de Villa, la Casa del Corregidor, la bodega de los cueros, la Alhóndiga del Trigo, la Carnicería, alguna vivienda… ese mismo año se construyó allí un nuevo Auditorio o «sala abierta de Justicia» donde los corregidores tenían sus audiencias para «escuchar y juzgar»… y la plaza llamada de San Salvador aún era lugar de Mercado. Casi todas las cosas importantes en la vida de la Villa ocurrían en esta Plaza que había sido ampliada y embellecida por orden de Enrique IV. Una placa en la fachada de la Casa recuerda a este monarca y sus acciones en beneficio de Madrid.

La RACMYP nació el día 30 de septiembre de 1857 tras la firma por la reina Isabel II de un Real Decreto que le encomendaba «cultivar las ciencias morales y políticas». Cumple la Academia por tanto ciento cincuenta y tres años.

Tras su paso por algunas sedes provisionales, en 1866 obtuvo la cesión de la Torre de los Lujanes, que el Estado había comprado y salvado de la piqueta.

En 1920 se instaló la Hemeroteca Municipal en la contigua Casa de Álvaro de Luján, que había sido adquirida por el Ayuntamiento, hasta 1983, en que fue trasladada al Cuartel del Conde Duque. Al quedar vacía, la vieja Casona medieval comenzó a deteriorarse, hasta que la Academia solicitó su cesión, comprometiéndose a cambio a su rehabilitación. Se consiguió la ayuda de la Fundación Caja Madrid, de forma que se llevó a cabo el proyecto bajo la dirección del arquitecto Chueca Goitia. Las obras finalizaron en el verano de 1998.

Así, la Academia pasó a ocupar los tres inmuebles de los Luján, excepto la planta baja de la Torre, ocupada por la Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, que ya conocemos. Ahora, por fin, vamos a conocer la antiquísima Casa de Álvaro de Luján.

Cruzamos la bella y singular entrada mudéjar, en arco de herradura, y atravesamos el zaguán, para llegar al patio, espacio alrededor del cual se construyó el edificio a finales del siglo XV, patio que se ha mantenido desde entonces hasta nuestros días, aunque el actual es una reconstrucción.

El edificio se hallaba en muy mal estado, y la mayor parte de su interior hubo de ser rehabilitado. En una de las alas del patio se conservan algunos de los capiteles antiguos, como adorno, y muestra del pasado.

A la izquierda, frente al patio, una puerta esconde un tesoro, la escalera con la balaustrada plateresca, gótico tardío, labrada delicadamente en alabastro por el alarife maestro Hazan.

Dos de los pináculos tuvieron que ser reconstruidos, pero la mayor parte de la preciosa obra se conserva desde hace más de cuatrocientos años, ahora al cuidado de la RACMYP.

Subiendo sus peldaños accedemos al primer piso antaño ocupado por los Lujanes, actualmente se encuentran las dependencias de esta entidad.

La modernidad y comodidad necesaria para que los miembros de la Academia desempeñen su trabajo en este siglo XXI se mezcla con elementos del pasado, algunos probablemente de la época en que la institución comenzó su andadura en el siglo XIX. Como esta mesa, que se transforma en una escalera que permitía llegar a los libros situados en los estantes más altos, ahora convertida en mero elemento decorativo.

Además de un Salón de Actos más moderno, la sede posee uno clásico, presidido por el retrato de la reina Isabel II, donde se celebran los nombramientos de los nuevos académicos.

El mayor patrimonio de la RACMYP quizá sea la inmensa biblioteca que atesora más de ciento diez mil volúmenes, repartidos por toda la sede. Una buena parte se encuentra en esta impresionante Biblioteca de madera, de dos pisos, coronada por un singular techo probablemente cubierto por papel pintado.

Esta estancia se comunica con la Sala de Juntas en la que se reúnen los académicos todos los martes por la tarde, cuyas paredes se hayan igualmente cubiertas por los libros tras los cristales de las vitrinas.

Un reloj antiguo acompaña a una modernísima pantalla de televisión.

También hay modernas estanterías que conviven con los restos de las viejas vigas de madera que durante siglos sostuvieron el histórico edificio.

Huellas medievales, bibliotecas de madera y cristal que trasmiten el sabor del Madrid isabelino, y modernas instalaciones. La Historia de Madrid y la de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, unidas en la Casa de Alvaro de Luján.

Texto y fotografías por Mercedes Gómez

————

Fuentes:

Real Academia de Ciencias Morales y Políticas.

Eulogio Varela. Casa de la Villa. Ayuntamiento de Madrid 1951.

————

Artículo relacionado :

Comentarios recientes